「哲学の日」はなぜ4月27日?ソクラテスとの深い関係

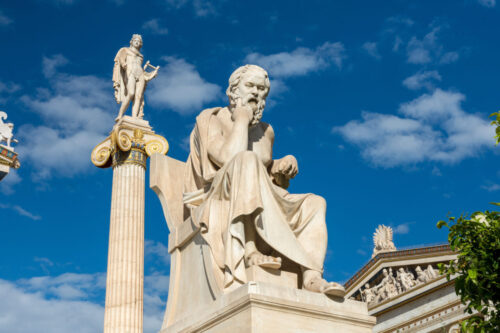

4月27日が「哲学の日」と呼ばれるようになったのは、古代ギリシャの哲学者ソクラテスが処刑された日だからです。

紀元前399年4月27日、ソクラテスは裁判で「若者を惑わせ、神々を冒涜した罪」に問われました。判決は死刑。彼は牢獄で毒杯を仰ぎ、自らの死を静かに受け入れました。その姿勢は最後まで冷静で、むしろ穏やかなものでした。

特定の団体や組織が公式に制定した日ではありませんが、ソクラテスの命日をきっかけに、哲学の大切さを考える日として自然と広まりました。ソクラテスの勇気ある最後と、その生き方を偲び、彼が私たちに残した問いに向き合う日として定着したのです。

ここで一つ、ソクラテスの死をめぐる逸話を紹介しましょう。彼は死刑の執行前夜、弟子たちが脱獄をすすめたにも関わらず、それを断ったのです。「法を破ることは正しくない」と語り、死を選びました。ソクラテスの潔い態度は、後世に大きな影響を与えました。

こうして4月27日は、哲学の日として私たちにとって身近な存在となったのです。

ソクラテスが生涯かけて問い続けたこと

ソクラテスが生涯を通して問い続けたのは、「自分自身を知れ」というシンプルな言葉でした。これがなぜ重要で、今の私たちにとってどう役立つのか、少し具体的に見ていきましょう。

哲学は難しい?実は身近なところから始まった

哲学というと、多くの人が難解で近づきがたいイメージを持ちがちです。しかし、ソクラテスが実際に行っていたことは、街角で市民と対話をするというシンプルな行動でした。

例えば、彼はある青年にこんな質問をしています。

「君は勇気があると言ったけれど、そもそも勇気って何だろう?」

青年は「敵に立ち向かうことです」と答えます。するとソクラテスはまた問い返します。

「では、相手が強すぎて勝てないと分かっていても立ち向かうことが勇気なのか?」

このようなやりとりを繰り返し、ソクラテスは相手が本当に自分の言葉の意味を理解しているかを確認したのです。

「自分自身を知れ」という言葉は、「自分が何を知っていて何を知らないのかを理解しよう」という意味に他なりません。

私たちが普段の生活で抱える小さな悩みも、よく考えれば自分が本当に望んでいるものや、自分自身を十分に理解していないことから起こっている場合が多いのです。

つまり哲学とは、特別な学問ではなく、誰でも気軽に始められる「自分との対話」なのです。

みんなが迷う「本当の自分」の探し方

将来についての不安、人間関係の悩み、自分のやりたいことがわからない…。こうした問題は誰もが一度は直面する悩みです。

例えば、「自分は本当に何がしたいのかわからない」という悩みを抱える人は多いですよね。社会の期待や周囲の評価を気にして、本心を見失ってしまうことはよくあることです。

哲学はこうした問題に対して、「なぜそう感じるのか?」という問いを繰り返すことで、自分の本音を明確にしてくれます。実際、専門家の多くも「哲学的な問いは、自分の考えや感情の理由を明らかにすることで、自分自身への理解を深めてくれる」と語っています。

「本当の自分」とは、どこか遠くにあるものではなく、日常のちょっとした疑問や不安をきっかけに見つけられるものなのです。

私自身も昔、「本当に好きな仕事って何だろう」と迷った経験があります。その時に、「なぜこれが好きなんだろう?」と自問を続けていった結果、自分が心からやりたいことを見つけることができました。

哲学が教えてくれるのは、まさにこうした小さな問いが人生の悩みや迷いに大きな気づきをもたらすということなのです。

日本でも広がる「哲学の日」のイベントや取り組み

最近日本では、「哲学の日」をきっかけに哲学の魅力を身近に感じてもらおうと、様々な取り組みが各地で広がっています。実は、意外なほど気軽に楽しめる哲学イベントが開催されているのです。

大学や地域でのユニークな取り組み

例えば、東京都の哲学堂公園では、哲学をテーマにした対話イベントが開催されています。参加者は公園の穏やかな雰囲気の中で、「幸せとは何か」「自分らしく生きるとは?」といった身近なテーマについて自由に意見交換します。誰でも気軽に参加できるため、毎回幅広い年齢層から好評を得ています。

また、渋谷区では「ふらっとアイリス・哲学カフェ」というイベントが定期的に開催され、公共の場や人権などをテーマに話し合いが行われています。こうした地域での哲学カフェは、難しい理論ではなく、日常生活で感じるちょっとした疑問を語り合えるのが特徴です。

さらに、高校生が主体となったユニークな取り組みもあります。茨城県の土浦一高では、生徒が主体的に企画運営する「哲学カフェ」が開催され、「大人になるとは?」といったテーマで同世代同士が対話を楽しんでいます。

こうした取り組みを専門家も「哲学に触れる機会が増えることで、自分の考えを整理し、自分自身をより深く理解できる」と評価しています。哲学は決して堅苦しい学問ではなく、日常のちょっとした気づきを与えてくれる、身近なものになりつつあるのです。

人気を集める「哲学カフェ」とは?

最近特に注目されているのが、全国で広がる「哲学カフェ」です。哲学カフェとは、カフェなどのリラックスした空間で、「働く意味」「幸せとは?」などのテーマを参加者同士が自由に話し合うイベントです。専門家による難しい解説はありません。自分が日頃感じている疑問や考えを気軽に語り合う場となっています。

例えば、板橋区で開催されている「いたばし哲学カフェ」では、映画や本をテーマに哲学的な問いを深めています。テーマが身近なため、誰でも気軽に参加できると人気です。また、豊島区で行われている「わわわの話~哲学カフェ~」は、日常生活で感じる些細な疑問を語り合い、多くの参加者が新しい発見を楽しんでいます。

専門家も「哲学カフェの良さは、自分とは違った視点に触れ、考えが広がること」と語っています。難しい書物に向き合うだけでなく、気軽な会話の中で哲学を楽しむことが、哲学を本当に身近な存在にしているのです。

ソクラテスの問いを、誰かと話してみませんか

ソクラテスが生涯問い続けた「自分自身を知れ」という言葉は、決して古く難しいものではなく、現代の私たちにとっても身近で意味深い言葉だということに、きっと気づかれたのではないでしょうか。

哲学の日を通じて、私たちが普段抱える悩みや迷いに新しい視点を持てたのなら、それをぜひ家族や友人と共有してみてください。身近な人に話してみることで、あなた自身の理解もさらに深まるはずです。

例えば、今日の食卓や週末のちょっとした会話で、「本当の自分って何だと思う?」と、気軽に問いかけてみるのも面白いですよ。普段話さないようなテーマだからこそ、会話が思わぬ方向へと広がるかもしれません。

ソクラテスが2500年前に問いかけたことが、私たちの生活の中で新たな気づきを生むきっかけになれば、素敵ですよね。

こんな記事も読まれています

寝ている猫ちゃんのプリケツにネット民メロメロ!「魅惑なオチリとあんよ♡」

寝ている猫ちゃんのプリケツにネット民メロメロ!「魅惑なオチリとあんよ♡」

カラスに『おはよう』と話しかけた結果…予想以上に『イケボ』で受け答えする姿に118万再生の反響「はっきり喋ってるw」「渋い声」

カラスに『おはよう』と話しかけた結果…予想以上に『イケボ』で受け答えする姿に118万再生の反響「はっきり喋ってるw」「渋い声」