底が『赤い』大型船が多い理由

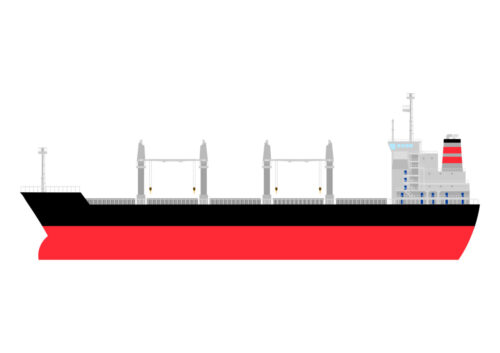

港や海で見かけるタンカーなど大型船の多くは、船底が赤色をしていることに気づいたことはありますか?ただのデザインかと思いきや、実はこの赤色にはしっかりとした理由があるのです。

今回は、大型船の底が赤い理由について詳しく解説。最後までお読みいただくと、ちょっぴり物知りになれることでしょう。

赤い色の正体は「亜酸化銅」

まず、大型船の底を赤く染めているものの正体から解説していきます。その正体は、「亜酸化銅」。船底には、とある理由で防汚塗料が使われますが、その主成分である亜酸化銅はもともと赤みを帯びた色をしています。そのため、結果的に赤系の塗料が主流となっているのです。

船の底に塗料を塗る理由

船底に防汚塗料を塗るのは、フジツボやカキ、アオノリなどの水生生物が付着しないようにするため。水生生物が船底に付着すると船の重量が増し、水の抵抗も大きくなるため、航行効率が低下してしまいます。その結果、スピードが落ちるだけでなく燃費も悪化し、船を運行させる経済的な負担が増してしまうのです。

先ほど解説した防汚塗料に含まれる亜酸化銅には、フジツボなど水生生物の付着を防ぐ効果があるため、防汚塗料として船底に塗布されています。港などで見かける大型船の赤色は見た目を変えるためではなく、船を順調に運行させるためのものだったわけです。

塗料の色は赤以外にも存在する

基本的に船の防汚塗料は安価な赤色の塗料が使われますが、料金を追加させれば赤以外の色を指定することも可能だそうです。

漁船では魚に気付かれにくい青も使われることが多いそうです。その他だとプレジャーボートでは黒、ヨットでは白が好まれる傾向があります。船の用途やデザインによって、選ばれる色にも違いがあるのです。

大型船を見かけたら底が赤いかチェックしてみよう!

今回の雑学を振り返ってみましょう。

船底が赤いのは、防汚塗料の主成分である亜酸化銅が赤みを帯びているため。防汚塗料は、フジツボやカキなどの水生生物の付着を防ぎ、船の重量増加や水の抵抗による燃費悪化を防ぐ役割があります。一般的には赤色が多いものの、他の色が使われることもあります。たとえば、漁船などでは魚に見つかりにくい青色が好まれる傾向にあるそうです。

今後、大型船を見かけたら船の底が赤いかどうかチェックしてみてはいかがでしょうか。その際、今回の雑学を周囲の人に披露すると話が盛り上がるかもしれませんよ。

こんな記事も読まれています

世界で『最も寒い国』はどこなのか 平均気温が-50℃になることも…

世界で『最も寒い国』はどこなのか 平均気温が-50℃になることも…

ちっちゃな人形で遊ぶ『1歳の男の子』…器用におててを使う姿が尊すぎると234万表示「小さなイクメン」「めちゃくちゃ癒やされる」

ちっちゃな人形で遊ぶ『1歳の男の子』…器用におててを使う姿が尊すぎると234万表示「小さなイクメン」「めちゃくちゃ癒やされる」