『ちくわ』と『ちくわぶ』

おでんや煮物などでよく見かける「ちくわ」と「ちくわぶ」。どちらも筒状の形をしていて、一見似たような印象を受けるかもしれません。しかし実は、原料も製造方法もまったく異なる、別物の食品なのです。

今回は、「ちくわ」と「ちくわぶ」の違いをわかりやすく解説。最後までお読みいただくと、食べ物の雑学博士に一歩近づけることでしょう。

そもそも「ちくわ」とは…

ちくわは、魚のすり身を主な材料にした加工食品のひとつです。スケトウダラなどの魚をすりつぶし、でんぷんや卵白、調味料を混ぜて練り上げたものを棒に巻き付けて焼いて作ります。焼きあがった後に棒を抜くことで、ちくわ特有の筒状の空洞ができあがるのです。

ちくわの起源はとても古く、ルーツは古墳時代から存在していたとも言われています。もともとは「かまぼこ」の一種として誕生し、平安時代には貴族の食卓にも並ぶほどの高級品でした。やがて庶民の間にも広まり、竹の切り口に似た形から「竹輪かまぼこ」と呼ばれるようになったのです。その後、板かまぼこなど他の形が登場したことで、従来の筒状のものは「ちくわ」として区別されるようになり、現在では別の食品として親しまれています。

一方「ちくわぶ」とは…

「ちくわぶ」に関しては、名前を聞いたことはあるけれど、実際に食べたことがないという方もいるのではないでしょうか。今でこそ一般的に知られるようになってきた「ちくわぶ」ですが、もともとは関東を中心に親しまれていたローカルフード。そのため、関西ではあまりなじみのない食材でした。

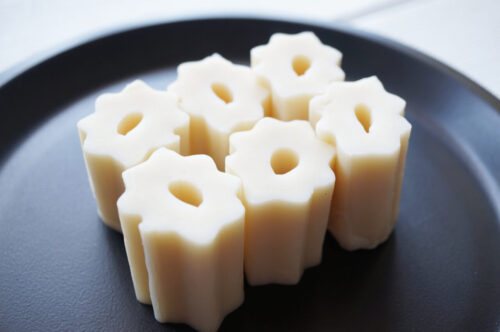

ちくわぶは、小麦粉に塩と水を加えて練った生地を棒に巻き付け、茹でたり蒸したりして作ります。ちくわと同じような形をしていますが、原料は魚ではなく小麦粉。もちっとした独特の食感があり、味が染み込みやすいため、おでんや煮物などの料理によく使われています。断面にギザギザがあるのも、味がしっかり染みるようにするためです。

ちくわぶが生まれた起源には、当時高価だった魚のすり身を使わず、もっと手軽な材料で代用品を作ろうとしたことが由来と言われています。ちなみに、ちくわぶを漢字で書くと「竹輪麩」。見た目はちくわに似ていますが、まったく違う原料と製造方法でできているんです。

『ちくわ』と『ちくわぶ』の違いは主原料と製造方法

今回の雑学を振り返ってみましょう。

ちくわは魚のすり身を練って棒に巻き、焼いて作る加工食品で、古墳時代から存在し、もともとはかまぼこの一種として誕生しました。竹の切り口に似た形から「竹輪」と呼ばれ、現在は独立した食品として親しまれています。

ちくわぶは小麦粉を主原料とし、茹でたり蒸したりして作る関東発祥の食品です。ちくわに似た見た目ですが、食感はもちもちしており、おでんなどに使われます。高価なちくわの代用品として生まれたとも言われています。

今回の雑学、ちくわやちくわぶを食べるときにでも思い出してみてください。