日本のお城に飾られている「しゃちほこ」

名古屋城といえば、天守閣の上に輝く金色の「しゃちほこ(鯱)」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。観光名所としても有名ですが、実はこのしゃちほこには意外な役割があったのをご存じですか?

今回は、しゃちほこに込められた意味などを解説。最後までお読みいただくと、しゃちほこを見に行きたくなるかもしれませんよ。

お城に「しゃちほこ」を飾る意味

「しゃちほこ」は、城の天守や櫓の屋根を飾る装飾のひとつ。尾が鉾(ほこ)のように反り返った姿が由来となっています。

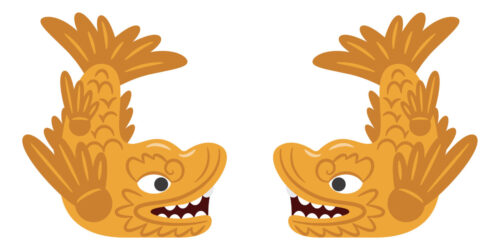

元々、しゃちほこは想像上の生き物。龍や虎に似た頭を持ち、魚の胴体と空へ向かって伸びる尾が特徴です。日本では古くから、火災から建物を守る存在と考えられ、寺院の屋根などに飾られていました。火事が大敵だった木造建築の時代において、口から水を吐いて火を消すという言い伝えがあるしゃちほこは、鬼瓦と同じく城を守る意味があったのです。

やがて、織田信長が安土城に取り入れたことをきっかけに、城にも飾られるようになりました。その後、豊臣秀吉が大阪城の天守に金色のしゃちほこを設置。以降、権威の象徴としての意味も持つようになります。

名古屋城の金鯱は権威の象徴

名古屋城といえば、天守閣に輝く金のしゃちほこが象徴的な存在です。1612年(慶長17年)、城の完成とともに徳川家康の権力や尾張徳川家の威光を示すため、豪華な金鯱(きんしゃち)が取り付けられました。

名古屋城の金鯱は、北側の雄と南側の雌の一対で構成。雄の方がやや大きく作られています。一方で、雌の体にはより多くの金の鱗が施され、華やかさが際立っています。江戸時代には、その輝きがあまりにまばゆく、熱田の海に魚が寄り付かないと詠まれたり、東海道を旅する人々が尾張藩の富と威光を称える歌を残したりするほどでした。

しかし、尾張藩が財政難に陥るたびに金鯱の価値が頼りにされ、幕末までに3度も金が鋳直される運命をたどったそうです。

しゃちほこを見たら今回の雑学を思い出してみよう

今回の雑学を振り返ってみましょう。

しゃちほこは、火除けの守り神として寺院の屋根に飾られていましたが、織田信長が安土城に取り入れたことをきっかけに城にも広まり、豊臣秀吉の大阪城では権威の象徴としての役割も加わりました。

名古屋城の金鯱は、1612年に徳川家康の権力を示すために設置され、雄と雌の一対で構成されています。その輝きは江戸時代の人々に強い印象を与え、尾張藩の富と名声を象徴する存在となりました。

もし、名古屋城など日本のお城に飾られているしゃちほこを目にする機会があれば、ぜひ今回の雑学を思い出してみてください。