2月7日は『フナの日』!そもそも何の日なの?

「2月7日って何の日?」と聞かれたら、意外と答えに困る人も多いかもしれません。実は、この日は「フナの日」として制定されています。語呂合わせの「ふ(2)な(7)」が由来で、2001年に茨城県古河市のフナ甘露煮店組合によって制定されました。

なぜ、フナの記念日が古河市で制定されたのか。それは、この地域がフナの甘露煮の名産地だからです。古河市を流れる渡良瀬川では昔からフナ漁が盛んに行われており、そこで作られる甘露煮は地元の特産品として広く知られています。実際に、フナの日には市内の小学校でフナの甘露煮が提供されるなど、地域ぐるみでこの記念日を祝っています。

とはいえ、「フナの日=甘露煮を食べる日」というわけではありません。実はフナは、古くから日本の文化や歴史と深く結びついており、「釣り」「食文化」「生態」など、多方面で語るべき魅力がたくさんある魚なのです。フナの日をきっかけに、この魚の面白さに迫ってみましょう!

『フナの日』は語呂合わせだけじゃない!日本人との深い関係

フナの日が「ふ(2)な(7)」の語呂合わせから生まれたのは間違いありません。しかし、そもそもフナがこれほどまでに記念日として制定されるほど、日本人と関わりの深い魚であることは意外と知られていません。

実は、フナは日本の歴史において、釣り・食・文化の3つの視点で重要な役割を果たしてきました。

釣り文化としてのフナ

「釣りはフナに始まり、フナに終わる」と言われるほど、フナは日本の釣り文化にとって特別な存在です。子どもの頃に初めて釣った魚がフナだったという人も多いのではないでしょうか? フナ釣りはシンプルでありながら奥が深く、初心者からベテランまで楽しめるため、昔から多くの釣り人に愛され続けています。

食文化としてのフナ

滋賀県の「鮒寿司(ふなずし)」や茨城県の「フナの甘露煮」など、日本各地でフナを使った郷土料理が存在します。中でも鮒寿司は発酵食品としての独特な風味が特徴で、古くから伝わる伝統的な保存食として親しまれています。

文化・歴史との関わり

フナはただの食用魚ではありません。例えば、奈良時代の和歌集『万葉集』や、平安時代の『今昔物語集』にも登場しており、古くから日本人の生活に深く根付いていました。また、フナは縁起の良い魚とされ、昔からお祝いの席や儀式で供されることもありました。

こうした背景を考えると、「フナの日」は単なる語呂合わせの記念日ではなく、日本の伝統や文化を知るうえでも非常に興味深い記念日だと言えます。

フナとはどんな魚?知っておくとネタになる話

ギンブナ

フナは「なんとなく地味な魚」という印象を持たれがちですが、実は驚くべき特徴をたくさん持っています。釣りや食文化だけでなく、生態の面でも非常に興味深い存在なんです。知れば知るほど、「フナってすごい!」と思える話が盛りだくさん。

フナの基本情報!どこにでもいるが奥が深い魚

フナはコイ科に属する淡水魚で、日本全国の河川や湖、ため池など、ほとんどの淡水域で見られます。コイと見た目がよく似ていますが、決定的な違いとしてフナにはヒゲがないことが挙げられます。

また、フナは体の色や形に地域差が大きく、日本には「ギンブナ」「キンブナ」「ゲンゴロウブナ」など、いくつかの種類が存在します。特に琵琶湖の固有種「ニゴロブナ」は、滋賀県の郷土料理である「鮒寿司」の材料としても有名ですね。

フナは雑食性で、植物プランクトンから昆虫、ミミズ、貝類まで何でも食べます。さらには、パンや米粒といった人工的なものまで食べることがあるので、釣り餌としても選択肢が多いのが特徴です。

知ると驚くフナの特殊能力!

「フナなんてただの淡水魚」と思ったら大間違い。フナは想像以上にタフな魚で、過酷な環境にも適応する能力を持っています。

無酸素状態でも生きられる!?

冬になると湖や池が凍る地域では、フナは氷の下でじっと冬を越します。普通の魚なら酸欠で死んでしまいそうな状況ですが、フナは体内で乳酸をエタノール(アルコール)に変えることで生き延びることができます。まるで「自家製の酒」を作りながら冬を耐えているようなものです。

この驚異の適応能力のおかげで、フナは水質が悪い環境や低酸素状態でも生息できるのです。他の魚が生きていけないような場所でも、フナだけが元気に泳いでいることも珍しくありません。

メスだけで増える!? ギンブナの謎の繁殖方法

通常、魚はオスとメスが交尾して繁殖しますが、日本に生息する「ギンブナ」の多くは驚くべき繁殖方法を持っています。それは「雌性発生(しせいはっせい)」と呼ばれるもので、メスだけで子孫を残すことができるという特殊な仕組みです。

ギンブナは、同じフナ科のオス(たとえばゲンゴロウブナやコイなど)の精子を利用するものの、遺伝情報を一切受け継がず、クローンのようにメスだけを生み出します。つまり、「全部メスの世界」で世代をつなげているのです。

この不思議な繁殖方法のため、関東地方のギンブナはほぼ100%がメス。オスのギンブナが極端に少ないため、関東でオスのギンブナを見つけたら、かなりレアな存在かもしれません。

フナとコイは交配する!?

フナとコイは同じコイ科に属しており、実は異なる種でも自然交配することがあります。そのため、フナとコイの間に生まれた「雑種」が発見されることもあります。

ただし、雑種の多くは繁殖能力がなく、次の世代にはつながりません。つまり、「1世代限りの存在」になってしまうわけです。もし、フナに似ているけどちょっとコイっぽい魚を釣ったら、それは雑種の可能性があるかもしれませんね。

フナって実は身近な存在!

フナは日本の淡水域に広く生息しており、「どこにでもいる魚」と思われがちですが、その生態や特徴を知ると、実はとても興味深い存在であることがわかります。

- 無酸素でも生きられる適応力

- メスだけで増える特殊な繁殖方法

- コイとの交配で雑種が生まれることもある

こんな話を知っていると、「フナなんて普通の魚でしょ?」と言う人に、「いやいや、実はフナってすごいんだよ!」と話したくなりませんか?

フナはいつから親しまれている?歴史と文化の関係

フナはただの淡水魚ではありません。実は、日本の歴史の中で食文化・釣り文化・文学など、さまざまな形で関わり続けてきた魚なのです。フナが登場する記録は驚くほど古く、1000年以上も前の文献にもその姿が記されています。

「ただの魚」というイメージが変わる、フナの歴史に迫ってみましょう。

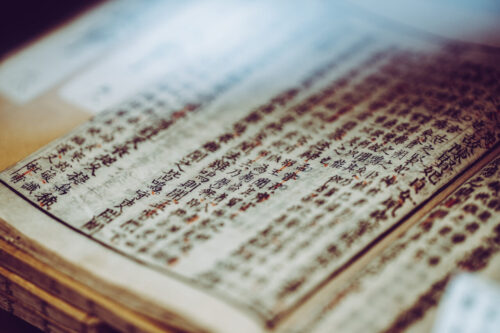

『万葉集』にも登場するフナ!1000年以上前から食べられていた?

フナに関する最も古い記録は、奈良時代に成立した『万葉集』にさかのぼります。『万葉集』は現存する日本最古の和歌集で、当時の人々の生活や風景が詠まれています。その中に「鮒(ふな)」が登場する和歌があり、当時からすでにフナが日本人にとって身近な魚だったことがわかります。

さらに平安時代に入ると、フナは庶民の食文化の一部としてより定着していきます。当時の貴族たちは、川魚を塩漬けにして保存食として利用していました。その中でもフナは特に保存に適していたため、貴族や武士の間でも重宝されるようになったと考えられています。

つまり、フナは1000年以上も前から日本人に食べられていた、歴史ある魚なのです。

フナ伝説!『今昔物語集』に登場する神秘的な話

平安時代末期に書かれた『今昔物語集』にもフナに関する話が登場します。『今昔物語集』は、さまざまな説話を集めた日本最古級の説話集ですが、ここにもフナが登場するエピソードがあります。

その中の一つに、「ある村で、釣ったフナを供養すると願いが叶う」という話があります。これは、当時の人々がフナを単なる魚ではなく、何か特別な力を持った生き物と考えていたことを示しているかもしれません。

また、地域によっては「フナは神様の使い」とされる伝承もあり、実際にフナを神社の池で飼う風習があったそうです。これらの話からも、フナが昔から単なる食材以上の存在だったことがうかがえます。

釣り文化とフナの関係

釣りをする人なら、一度は聞いたことがあるかもしれません。「釣りはフナに始まり、フナに終わる」という言葉。この言葉は、釣りを始める人が最初に釣る魚がフナであり、釣りを極めた人が最後に行きつく魚もフナである、という意味を持っています。

なぜフナが釣りの入門魚として親しまれているのか?それは、比較的どこでも釣れること、ウキ釣りの基本が学べること、そしてフナ釣りは奥が深いことが理由です。

フナ釣りにはさまざまなスタイルがありますが、特に「ヘラブナ釣り」は愛好家が多く、大会も開催されています。ヘラブナとは、フナの品種改良種の一つで、釣り専用に育てられた魚です。ヘラブナ釣りは単なる釣りではなく、一種の競技としても確立されており、多くのベテラン釣り師が腕を競い合っています。

つまり、フナは単なる入門向けの魚ではなく、長年釣りを続けた人々にとっても奥深い魅力を持つ魚なのです。

フナはお祝いの席でも使われた?縁起のいい魚

フナは「めでたい魚」として、お祝いの席で食べられることもありました。例えば、佐賀県の郷土料理である「ふなんこぐい(フナの昆布巻き)」は、お正月やお祝いの席で供される料理です。昆布とともにじっくり煮込まれたフナは、味が染み込み、旨味が引き立ちます。

また、江戸時代の文献にも「フナは祝い事の席で出される魚」として記録が残っています。コイと並んで「長寿の象徴」として扱われることもあり、昔の人々にとっては縁起の良い魚だったのです。

フナの歴史は意外と奥が深い!

フナは現代では「身近な淡水魚」というイメージですが、歴史をたどると驚くほど日本文化に根付いている魚であることがわかります。

- 『万葉集』にも登場し、1000年以上前から食べられていた魚

- 『今昔物語集』にはフナにまつわる伝説も残されている

- 「釣りはフナに始まりフナに終わる」と言われるほど釣りの世界で重要な魚

- 縁起の良い魚として、お祝いの席で食べられることもあった

こうした歴史を知っていると、フナを見る目が変わってきませんか?次にフナを見かけたときは、昔の人々がどのようにフナと関わってきたのか、ちょっと思いを馳せてみるのも面白いかもしれませんね。

食べても美味しい?全国のフナ料理をチェック!

フナと聞いて「食べる魚」というイメージを持つ人は少ないかもしれません。でも、実は日本各地にはフナを使った伝統料理が数多く存在します。地域ごとの調理法を見ると、フナがただの釣り魚ではなく、古くから食文化の一部として愛されてきたことがわかります。

「フナって食べられるの?」と思ったあなた、実はフナは意外なほど奥深い味わいを持つ魚なんです。

フナ料理の王様「鮒寿司」クセが強いが通にはたまらない!

フナ料理の代表格といえば、なんといっても「鮒寿司(ふなずし)」でしょう。鮒寿司は滋賀県の伝統的な発酵食品で、琵琶湖固有種の「ニゴロブナ」を使用して作られます。

作り方は非常に手間がかかります。春に獲れたフナを塩漬けにし、数ヶ月間熟成させた後、さらにご飯とともに漬け込みます。この発酵期間はなんと100日以上。こうして完成した鮒寿司は、独特の酸味と強烈な香りが特徴で、一度食べたら忘れられない味になります。

「クセがすごい!」と言われることも多いですが、実はお茶漬けにすると驚くほどまろやかになり、発酵食品らしい旨味が際立ちます。最近では、鮒寿司を使ったスイーツやパスタなど、現代風のアレンジも登場しています。

フナの甘露煮!骨まで食べられる柔らかさが魅力

甘辛く煮込まれた「フナの甘露煮」も、伝統的なフナ料理の一つです。特に茨城県古河市ではフナの甘露煮が名物で、フナの日の由来にもなっています。

フナの甘露煮は、醤油、砂糖、みりんなどでじっくりと煮込み、骨までホロホロに柔らかく仕上げるのが特徴です。小ぶりのフナを使うことが多く、「頭から尻尾まで丸ごと食べられる」のが最大の魅力。昔はお正月料理としてもよく食べられていました。

特に年配の方には懐かしい味として人気があり、「昔ながらの甘露煮を食べると、子供の頃を思い出す」という声も。最近ではフナを使った甘露煮を食べる機会は減っていますが、フナの日には古河市で特別販売されることもあるので、興味がある人はぜひチェックしてみてください。

佐賀の「ふなんこぐい」 フナを昆布で巻いた郷土料理

佐賀県には「ふなんこぐい」と呼ばれるフナ料理があります。これは、フナを昆布で巻き、醤油や砂糖でじっくり煮込んだ郷土料理で、お正月やお祝いの席でよく食べられるものです。

昆布の旨味とフナの脂が染み込み、煮汁の甘辛さと相まって、思わずご飯が進む味わい。昆布で巻くことでフナ特有の臭みが和らぎ、食べやすくなるのもポイントです。

「ふなんこぐい」は佐賀県鹿島市の特産品としても知られており、毎年1月19日に「ふな市」という市場が開かれます。この市場では、獲れたばかりのフナが販売され、お正月に向けて各家庭で調理されるのが恒例となっています。

フナの天ぷら・煮付け・塩焼き!シンプルだけど美味しい

「鮒寿司や甘露煮はハードルが高い…」と思った人も、フナの天ぷらや煮付け、塩焼きなら挑戦しやすいかもしれません。

《フナの天ぷら》

フナを三枚おろしにして揚げると、クセが少なくサクサク食感が楽しめます。白身魚のような淡白な味わいで、塩をふるだけでも十分美味しい!

《フナの煮付け》

シンプルに醤油・酒・みりんで煮るだけで、フナの旨味がギュッと詰まった一品になります。小さめのフナを使うと、骨まで柔らかくなって食べやすいです。

《フナの塩焼き》

塩をふって焼くだけのシンプルな調理法ですが、意外なほど美味しい。炭火で焼くと香ばしさが増し、フナ本来の味が楽しめます。

フナは美味しい!でも、食べるときの注意点

フナは美味しく食べられる魚ですが、食べるときにいくつか注意点もあります。

寄生虫のリスクがあるため、生食はNG!

フナは川魚なので、寄生虫がいる可能性があります。特に生食は危険なので、必ず加熱するか、発酵処理をしてから食べるようにしましょう。

泥臭さが気になる場合は下処理を!

フナは生息する環境によって、泥臭さが強い個体もいます。泥抜きをする場合は、数日間きれいな水に入れておくと臭みが抜けやすくなります。

骨が多いので注意!

フナは細かい骨が多い魚なので、そのまま焼いたり煮たりする場合は食べるときに気をつけましょう。甘露煮のように長時間煮込むと、骨まで柔らかくなるので食べやすくなります。

フナ料理を知ると「食べてみたい!」と思えてくる

フナは「釣って遊ぶ魚」と思われがちですが、実は昔から日本人に食べられてきた魚でもあります。地域によって調理法が異なり、

- 滋賀県の「鮒寿司」は発酵食品の代表格

- 茨城県の「甘露煮」は骨までホロホロ

- 佐賀県の「ふなんこぐい」は昆布の旨味が絶品

と、食べ方にもバリエーションがあります。

最近ではフナを食べる機会は減ってしまいましたが、こうした伝統料理があることを知ると、「一度は食べてみたい!」という気持ちになりませんか?

フナの日の楽しみ方!何をするといい?

2月7日のフナの日。「記念日だから何かしたい!」と思っても、どう過ごせばいいのか迷うかもしれません。でも大丈夫、フナの日は意外と楽しみ方がたくさんあるんです!

釣りをするもよし、フナ料理を食べるもよし、あるいはフナについて雑学を仕入れて話のネタにするのもアリ。せっかくの記念日、何か一つでも「フナらしいこと」をしてみませんか?

🎣 フナ釣りに挑戦!身近な川で探そう

「フナの日」にちなんで、実際にフナを釣りに行ってみるのはいかがでしょう? フナは日本全国の淡水域に生息しているため、近くの川や池、ため池などを探せばきっと出会えます。

フナ釣りの魅力は、何といっても手軽さ。特別な釣り道具がなくても、シンプルな仕掛けで楽しめます。

📌《フナ釣りの基本スタイル》

- エサ:ミミズ、練り餌、パンくずでもOK!

- 仕掛け:シンプルなウキ釣りがオススメ

- 場所:川の流れがゆるやかな場所、ため池、湖の岸辺など

特に、小さなお子さんと一緒に釣りを楽しむならフナは最適なターゲット。「釣りはフナに始まりフナに終わる」と言われるほど、日本では入門向けの魚として知られています。もし釣れたら、観察してリリースするもよし、食べてみるもよし。フナの日ならではの楽しみ方の一つです!

🍽料理にチャレンジ!「フナの日」だからこそ食べてみる

釣ったフナを食べるのもいいですが、スーパーや鮮魚店でフナを探して調理に挑戦するのもフナの日の過ごし方として面白いかもしれません。

もし鮒寿司やフナの甘露煮に興味があれば、フナの日に合わせてお取り寄せしてみるのもアリ。最近ではインターネットで購入できるお店も増えており、自宅で手軽に伝統の味を楽しめます。

「フナ料理ってどうなの?」と気になっていた人にとって、フナの日は絶好のチャンス。「一度試してみたら、意外とクセになった!」なんてこともあるかもしれません。

📖 雑学を語る!友達に「フナの日」を広めよう

フナの日は、単なる「フナを釣る日」や「フナを食べる日」ではありません。せっかくなら、フナについての雑学を仕入れて、周りの人に話してみるのも楽しい過ごし方の一つです。

例えば、こんな話をしてみるのはどうでしょう?

「実はフナはメスだけで増えることがあるんだよ!」

「フナってコイと交配することもあるんだけど、その子供は繁殖できないらしいよ!」

「フナは酸素がなくてもエタノールを作って生き延びられるんだって!」

意外と知られていないフナの生態や特徴は、ちょっとした話題作りにぴったり。話を聞いた相手が「へぇ~、知らなかった!」と驚いてくれたら、フナの日の意義がぐっと深まりますね。

🎉 各地のフナ関連イベントに参加してみる

フナの日に関連して、茨城県古河市では「フナの甘露煮」が振る舞われるイベントが開催されることがあります。地元の小学校でフナ料理を給食に出す試みが行われたこともあり、「フナの日」を広める活動が積極的に行われているのです。

また、琵琶湖周辺では鮒寿司のイベントが開催されることもあり、発酵食品としてのフナの魅力が再発見されています。興味がある人は、近くのフナ関連イベントを調べてみると、新たな発見があるかもしれません。

フナの日を楽しむ方法はいろいろ!

2月7日のフナの日をどう過ごすかは人それぞれですが、せっかくの記念日なので、フナに関わる何かを楽しんでみるのがオススメです。

- フナ釣りに挑戦する

- フナ料理を食べる、作ってみる

- フナの雑学を語ってみる

- フナに関するイベントに参加する

「フナの日なんて知らなかった!」という人も、何か一つでもやってみると、新しい視点でフナの魅力に気づくかもしれません。