天気図記念日とは?日本初の天気図が誕生した日

「天気図記念日」と聞いて、ピンとくる人は少ないかもしれません。でも、実は私たちが毎日目にしている天気予報の基盤を作った、とても重要な日なのです。

1883年(明治16年)の2月16日、この日、日本で初めて天気図が作成されました。当時の東京気象台(現在の気象庁)が、全国の気象データを集め、天気図という形にまとめたのが始まりです。これを指導したのがドイツの気象学者エリヴィン・クニッピング。彼は日本に気象観測の概念を伝え、科学的な天気予報の基礎を築いた人物として知られています。

今ではスマホやテレビで簡単に天気予報が見られますが、当時の天気図は当然ながら手書き。全国の観測所から送られてきたデータをもとに、気圧や天候を記録し、視覚的にまとめたものです。もちろん、予報精度も現代と比べると大きな差がありましたが、この天気図の誕生が、日本の気象予測の第一歩となったのです。

なぜ2月16日が天気図記念日になったのか?

この日(2月16日)、日本初の天気図が作られたことを記念して制定されました。天気図はその後、技術の進歩とともに進化し、現在のようにリアルタイムで詳細な情報を提供できるものになっています。

今の時代、天気予報は当たり前のようにあるものですが、その原点は140年以上前の「天気図の誕生」にあるのです。この記念日をきっかけに、普段何気なく見ている天気予報の背景にある歴史に思いを馳せてみるのも面白いかもしれません。

天気図の歴史と進化

今では当たり前に活用されている天気図ですが、その進化の過程はとても興味深いものがあります。天気図がどのように作られ、どのように進化してきたのかを見ていきましょう。

天気図の誕生と発展の歴史

天気図の始まりは19世紀にさかのぼります。世界で初めて天気図を作成したのは、ドイツの気象学者ハインリッヒ・ブランデス。1820年、彼は1783年の嵐のデータをもとに、ヨーロッパの気象状況を視覚的に示す天気図を作成しました。当時の気象観測はまだ発展途上でしたが、ブランデスの研究がその後の気象学に大きな影響を与えました。

一方、日本での気象観測の始まりは幕末期にまでさかのぼります。江戸時代の終わり頃、オランダやフランスから気象学の概念が伝わり、明治時代になると、国を挙げて本格的な気象観測が始まりました。そして1883年、日本で初めての天気図が作成されることになります。

日本初の天気図の作成とその影響

1883年2月16日、東京気象台(現在の気象庁)が、日本で初めて天気図を作成しました。これは全国の気象観測データを集め、気圧や天気の変化を地図上に記したものです。この試みは、日本の気象予報における革命的な出来事でした。

それまで日本では、漁師が「夕焼けは晴れ」「ツバメが低く飛ぶと雨」といった経験則で天候を予測していました。しかし、科学的な天気図の導入により、より客観的で精度の高い天気予測が可能になりました。この天気図の作成を指導したのが、ドイツの気象学者エリヴィン・クニッピング。彼の指導のもと、日本の気象学は飛躍的に発展していきます。

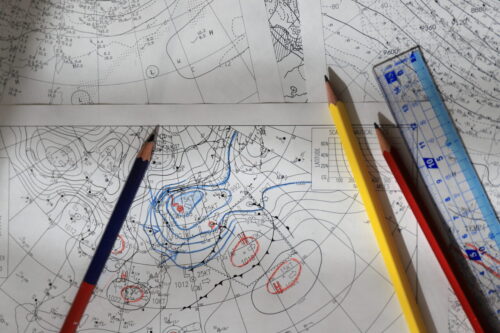

この頃の天気図は、もちろん手書き。観測所から送られてきたデータをもとに、東京気象台の職員が手作業で等圧線や天候マークを記入していました。現在のようなデジタル化されたシステムはなく、一枚の天気図を作成するだけでも多くの時間と労力がかかっていたのです。

天気図の進化と技術の発展

天気図は、時代とともに大きく進化してきました。特に20世紀に入ると、気象観測の精度が飛躍的に向上し、それに伴い天気図の精度も高まりました。

▶ 1920年代:天気予報が一般化

新聞などで天気図が掲載されるようになり、一般市民が天気図を見る機会が増えました。この時期、日本でも全国的な気象観測網が整備され、天気予報の制度が大きく向上しました。

▶ 1950年代:気象衛星の登場

1957年、ソ連が人工衛星「スプートニク1号」を打ち上げ、宇宙からの観測が可能になります。これにより、雲の動きや台風の発生などをリアルタイムで監視できるようになりました。

▶ 1970年代:スーパーコンピューターの導入

気象庁はスーパーコンピューターを導入し、大量のデータを解析することで、天気図の精度を飛躍的に向上させました。これにより、短期予報だけでなく、週間天気予報の精度も大幅に改善されました。

▶ 現在:AIとビッグデータによる予測

最新の天気図は、人工知能(AI)やビッグデータを活用して作成されます。膨大な観測データを解析し、過去の天候パターンを学習することで、より精度の高い天気予報が可能になりました。

今では、気象庁が発表する天気図は1日に7回も更新され、ほぼリアルタイムで天気の変化を把握できるようになっています。スマホで簡単に天気予報を確認できるのも、この技術の発展によるものなのです。

日本初の天気図が作成された1883年から140年以上。気象学の進歩により、天気図は手書きからデジタルへと大きく変わりました。今の天気予報がここまで精度を高められたのも、昔の研究者たちの努力があったからこそ。普段何気なく見ている天気予報も、実は長い歴史の積み重ねによって支えられているのです。

天気図の役割と活用法

毎日の天気予報には必ず天気図が使われています。でも、そもそも天気図とは何を示していて、私たちの生活にどのように役立っているのでしょうか?

天気図は単なる天気予報の「裏側」にあるものではなく、私たちの日常や産業活動にも深く関わっています。では、天気図の基本的な仕組みと、それを活用する方法について詳しく見ていきましょう。

天気図の基本的な仕組み

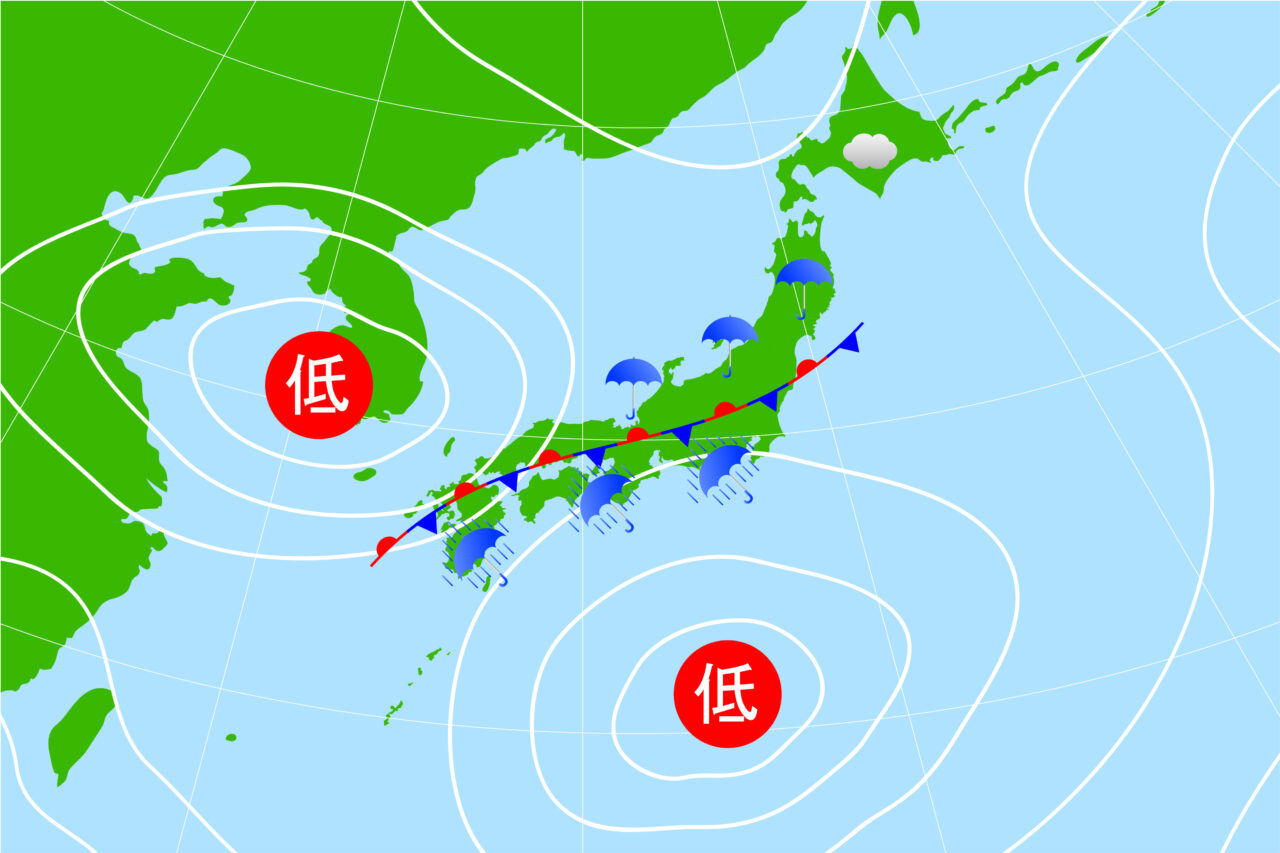

天気図を見たことはあるけれど、「何が書かれているのかよく分からない」という人も多いかもしれません。天気図には、気圧や風の流れ、天候の変化などが描かれており、これを読み解くことで、今後の天気を予測できます。

天気図には、主に以下の情報が記されています。

- 等圧線(とうあつせん):

気圧が同じ地点を結んだ線。等圧線が密集していると風が強くなり、広がっていると風が穏やかになる。 - 高気圧(こうきあつ)と低気圧(ていきあつ):

高気圧は晴れやすく、低気圧は雨が降りやすい。 - 前線(ぜんせん):

寒冷前線・温暖前線など、異なる空気がぶつかる境目。天気の変化をもたらす重要な要素。

これらの要素を組み合わせることで、「明日は雨が降るのか」「風が強くなるのか」など、天候の傾向を読み取ることができるのです。

天気図を活用すると何が分かるのか?

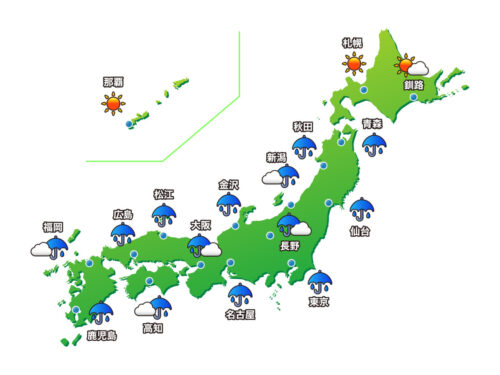

天気図を正しく読めるようになると、単に「明日は晴れ」「雨が降るかも」といった情報だけでなく、もっと詳細な天候の変化を知ることができます。

✅ 天気の傾向が分かる

「西高東低(せいこうとうてい)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは冬に多く見られる天気図のパターンで、日本海側で雪が降りやすく、太平洋側は晴れやすいことを示しています。こうした気圧配置を知ることで、季節ごとの天気の特徴を予測しやすくなります。

✅ 台風や大雨のリスクを事前に察知できる

台風が発生すると、天気図には渦を巻くような低気圧が現れます。また、前線が停滞している場合、大雨が長時間続く可能性があります。これらの情報をもとに、災害への備えをすることができます。

✅ 旅行やアウトドアの計画に役立つ

登山やキャンプ、海水浴など、天候が重要なイベントを計画する際にも天気図は役立ちます。例えば、等圧線が密集していると風が強くなるため、海辺では波が高くなったり、登山では風速が強まったりする可能性があるのです。

天気図の情報を生活に活かす

天気図は、私たちの日常生活にも密接に関わっています。特に、天候が重要な要素となる業界では、天気図の解析が欠かせません。

✅ 農業

作物の生育には気温や降水量が大きく影響します。長期的な天気図を活用することで、収穫時期や植え付けのタイミングを調整することができます。

✅ 漁業

海上の天候は漁に大きな影響を与えます。低気圧が近づくと波が高くなり、操業が難しくなるため、漁業者は天気図を見て安全なタイミングを判断しています。

✅ 交通(航空・鉄道・道路)

飛行機の運航や新幹線のダイヤにも天気図が活用されます。例えば、強風が予測される場合、フライトのルートを変更したり、新幹線の運行に影響が出たりすることもあります。

天気図を理解すると日常が変わる

普段、天気予報をチェックする人は多いですが、天気図そのものを見ている人は少ないかもしれません。しかし、天気図を少し理解するだけで、単なる「天気予報の数字」以上のことが見えてきます。

例えば、「明日は雨」と言われても、その原因が前線なのか、低気圧の接近なのかを知ることで、どれくらいの雨が降るのか、風は強まるのかなど、より具体的な判断ができるようになります。

天気図を読めるようになると、日常のちょっとした判断が変わります。洗濯物を外に干すかどうか、傘を持って出かけるか、週末のアウトドアを決行するかなど、「天気を自分で予測する力」が身につくのです。

天気図にまつわる意外な雑学

天気図は科学的なツールですが、その歴史や使われ方には意外なエピソードがたくさんあります。普段何気なく見ている天気図ですが、実は知られざるエピソードや驚きの活用法があるのです。

ここでは、そんな「天気図にまつわる意外な雑学」を紹介していきます!

世界初の天気図は「天気予報」のためではなかった!?

世界で初めて天気図が作られたのは、1820年頃のヨーロッパ。当時の気象学者ハインリッヒ・ブランデスが、1783年に発生した嵐のデータをもとに、ヨーロッパ全土の気圧や風の動きをまとめたのが始まりとされています。

しかし、実はこの天気図、天気を予測するためのものではなかったのです。ブランデスの目的は、「過去の気象データを可視化すること」でした。当時はまだ「天気を予測する」という発想がなく、気象データを地図上にまとめることで、嵐の動きやパターンを分析しようとしていたのです。

それが時代とともに進化し、「天気図を使って未来の天気を予測する」という考え方が生まれ、今の天気予報の基礎となりました。つまり、最初の天気図は「過去を見るためのもの」だったというのは、ちょっと意外な話ですよね。

日本の天気図、実は「和風」じゃなかった!?

日本で初めて作られた天気図は、1883年の天気図記念日に誕生しました。でも、実はこの天気図、「日本独自のもの」ではなく、ほぼ西洋式のコピーだったのです。

その理由は簡単で、当時の日本には天気図の作成方法が確立されておらず、すべてドイツの気象学者エリヴィン・クニッピングの指導のもとで作成されたからです。天気図に使われる記号や等圧線の描き方なども、西洋式そのまま。いわば、日本の天気図は「輸入品」だったのです。

しかし、その後の日本独自の改良により、現在の日本の天気図は、日本の気候や地形に適した形へと進化しました。例えば、日本では台風が多いため、台風の進路予測が極めて重要視されるようになり、それに特化した天気図のシステムが整備されました。

天気図を使って「お宝探し」ができる!?

天気図の使い道は天気予報だけではありません。なんと、金銀財宝を探すために天気図を活用した事例があるのです。

例えば、砂漠地帯では、長年にわたる気象変化によって埋もれてしまった遺跡や財宝があるとされています。考古学者や探検家たちは、過去の天気図や気象データをもとに、風の流れや砂嵐のパターンを分析し、「財宝が埋もれている可能性が高い場所」を特定することがあるのです。

また、海洋考古学の分野でも、天気図は重要な役割を果たします。例えば、かつての航海者たちが嵐に遭遇して沈没した船の位置を特定するために、当時の天気図や気象データを解析し、沈没地点を予測することがあります。

天気図がこんなロマンあふれる使われ方をするとは、ちょっとワクワクしますよね。

気象予報士は「天気図の達人」!?

「天気図を見て天気を予測する」というと、気象予報士の仕事を思い浮かべるかもしれません。実際、気象予報士の試験では、天気図の読み解き能力が非常に重要視されます。

気象予報士試験では、「天気図を見て、次の天候の変化を予測せよ」という問題が出され、合格するためには、ほぼプロレベルの天気図読解スキルが必要とされます。しかも、試験の合格率はわずか5%前後。かなりの難関資格なのです。

それだけ天気図を読むスキルは奥深く、習得には時間がかかるものなのです。でも、天気図の基本を知るだけでも、日常生活に役立つことはたくさんあります。

天気図の面白さを誰かに話してみよう

天気図記念日は、日本で初めて天気図が作られたことを記念する日。でも、天気図は単なる天気予報の道具ではなく、長い歴史と進化を経てきた、奥深い存在です。

日々の天気予報を見るとき、「この天気図の歴史を作ってきた人たちがいるんだな」と思うと、ちょっと違った見方ができるかもしれません。そして、今日知った雑学を、ぜひ誰かに話してみてください。「2月16日は天気図記念日なんだよ」と切り出せば、意外と盛り上がるかもしれませんよ。

「天気図なんて難しそう」と思っていた人も、ちょっとだけ興味が湧いたのでは?この記念日をきっかけに、天気図をじっくり眺めてみるのも面白いかもしれませんね。

こんな記事も読まれています

カナダ人の夫に『嘘の日本語』を教えてみた結果…イケボなのに可愛すぎるギャップに274万再生の反響「外で言わないかハラハラw」

カナダ人の夫に『嘘の日本語』を教えてみた結果…イケボなのに可愛すぎるギャップに274万再生の反響「外で言わないかハラハラw」

『終電』を逃して焦る男性…動画に隠されたまさかの真実に驚きの声「発想が面白すぎる」「現実に戻れなくなりそう…」と217万表示

『終電』を逃して焦る男性…動画に隠されたまさかの真実に驚きの声「発想が面白すぎる」「現実に戻れなくなりそう…」と217万表示