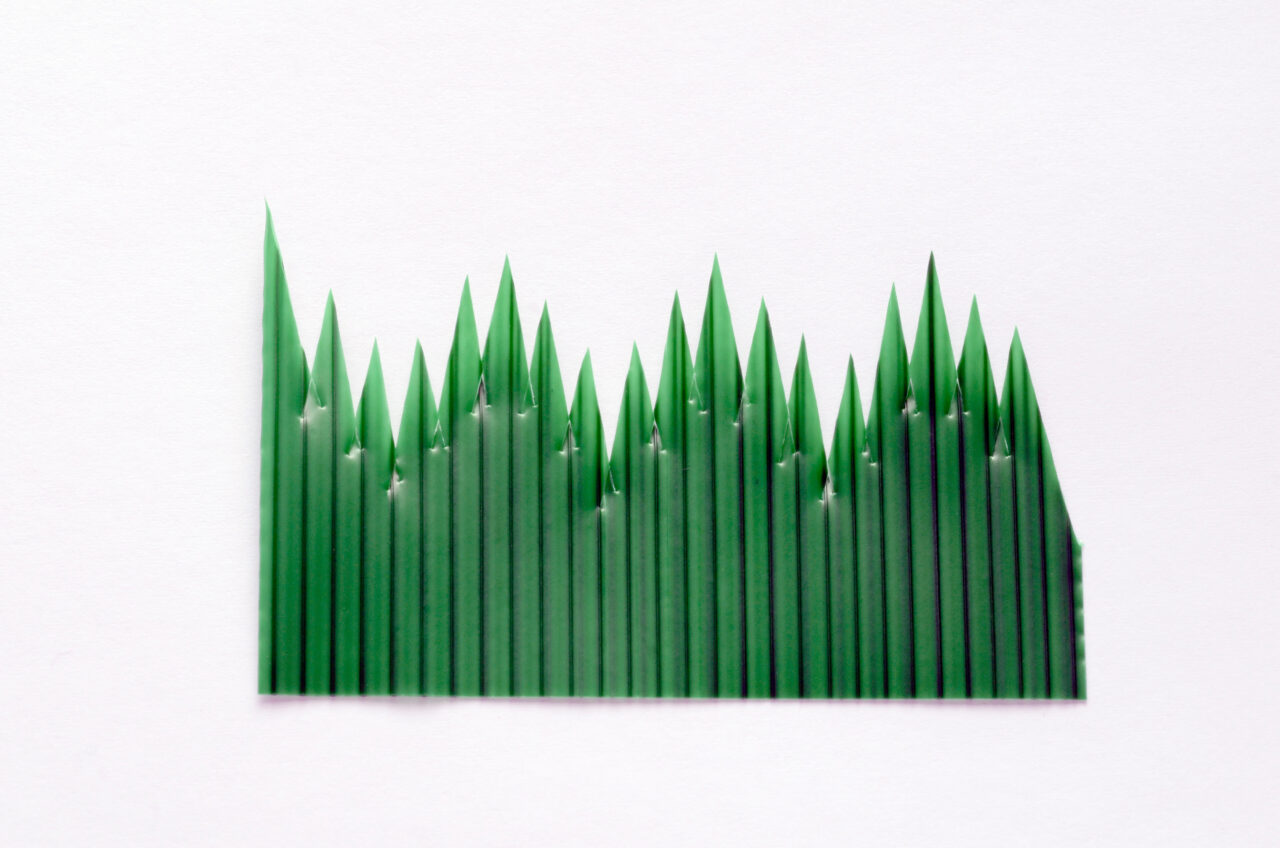

弁当に入っている緑のやつ

お弁当のすみっこにひっそりと入っている、あの緑のギザギザしたやつ。なんとなく目にしているけれど、「これって一体なんのために入っているんだろう?」と気になったことはありませんか?実は見た目の彩りだけでなく、重要な役割を果たしているんです。

今回は、お弁当に欠かせない”緑のやつ”の正体と、その意外な機能について詳しく解説します!

緑のやつの正体は「バラン」

コンビニやスーパーでお弁当を買うと入っている、緑色のギザギザした仕切り。これは「バラン」と呼ばれ、おかず同士の味移りを防ぐ役割と、見た目を華やかにする役割を持っています。特に、仕切りとしての役割は実用的で、お弁当には欠かせない存在です。

今でも多くのお弁当に使われ続けているのは、昔からの習慣に加え、コストの安さが主な理由。なんと、千枚単位で購入すれば、一枚あたりわずか0.3円ほどになることもあるのだとか。低コストでありながら、機能的にも優れているのです。

「バラン」の由来

元々、寿司職人や料理人は「葉蘭(はらん)」というユリ科の植物を、おかずの仕切りとして使っていました。葉蘭には防腐効果があり、料理の見栄えも良くなるため重宝されていたそうです。しかし、時間が経つと独特のにおいが移ることや、必要なときに手に入りにくいという欠点もありました。

そこで、プラスチック製品が普及し始めた時代、ある寿司職人が「プラスチックが葉蘭の代わりになるのでは?」と考え、試しに使い始めたのが現在のバランの原型です。ただのプラスチック板では味気ないため、葉蘭のようなギザギザの形に整えられ、視覚的な工夫も施されたそうです。

最初は「人造ハラン」と呼ばれていましたが、言いにくかったため「人造バラン」に変化し、やがて「人造」も省略され、今の「バラン」という名称が定着しました。こうして、もともと葉っぱだった仕切りが、時代とともに人工のものへと変わっていったのです。

弁当に入っているバランを見かけたら今回の雑学を思い出してみよう

今回の雑学を振り返ってみましょう。

お弁当に入っている緑のギザギザした仕切りは「バラン」と呼ばれ、おかずの味移りを防ぎ、見た目を華やかにする役割があります。コストが安く、昔からの習慣もあり、今でも広く使われています。

元々は「葉蘭(はらん)」という植物の葉が仕切りとして使われていましたが、におい移りや供給の問題がありました。そこで、プラスチック製品の普及とともに人工のバランが誕生。最初は「人造ハラン」と呼ばれていましたが、言いやすさから「バラン」として定着しました。

今回の雑学、弁当などでバランを見かけたときにでも思い出してみてください。もしかすると、いつもより弁当が美味しく感じられるかもしれませんよ。

こんな記事も読まれています

『ほぼゼロに近い段差』を慎重に降りる1歳児…守りたくなる行動に206万表示の反響「危機管理できてるw」「おしりが可愛い」

『ほぼゼロに近い段差』を慎重に降りる1歳児…守りたくなる行動に206万表示の反響「危機管理できてるw」「おしりが可愛い」