なぜ『大仏の日』が生まれたの?

日本には様々な記念日がありますが、中には「どうしてそんな日が?」と思うものもありますよね。4月9日の「大仏の日」も、ちょっと不思議な記念日のひとつかもしれません。

実は、この日は奈良の東大寺にある大仏の「目が開いた日」に由来しています。奈良時代の752年(天平勝宝4年)4月9日、東大寺で盛大な「開眼供養(かいげんくよう)」が行われました。つまり、大仏の目に生命が宿り、多くの人々の祈りがこめられた特別な日なんです。

ちなみに、「大仏の日」は国や特定の団体が正式に定めた記念日ではありません。日本記念日協会などにも登録されておらず、歴史上の出来事をもとに自然に広まった日なのです。

大仏の目が開いた日

日本で最も有名な仏像のひとつといえば、奈良の大仏ですよね。でも、なぜこの巨大な仏像が奈良に作られたのでしょうか。そして、その目が開かれた日にはどんな出来事があったのでしょう。

奈良で起きた歴史的イベント

752年4月9日、奈良の東大寺では、大仏の完成を祝う一大イベント「開眼供養」が行われました。この日を迎えるまでには、延べ数百万人もの人々が携わり、大仏の完成には約9年もかかったとされています。

開眼供養の当日、東大寺周辺には全国から10万人以上の人が集まったと言われています。これは、今で言えば大規模なライブやスポーツイベントのような熱気だったでしょう。当時の奈良は、人、人、人であふれ、仏の目が開く瞬間を一目見ようと、人々の期待が渦巻いていました。

聖武天皇の思惑とは?

これほど巨大な仏像を作ったのは、当時の日本の最高権力者である聖武天皇の発案でした。でも、なぜそんな巨大な大仏を作ろうと思ったのでしょうか?

実は当時、日本は疫病や地震、飢饉など災難が次々と起こり、人々はとても不安な日々を送っていました。そこで、聖武天皇は「仏の力で国を守りたい」という思いから、大仏の建造を決意したのです。

また、当時の日本はまだひとつの国家として完全にまとまっておらず、地方ごとの対立もありました。そんな状況の中、聖武天皇は全国の人々をひとつにまとめるために、仏教を国家的なシンボルにする狙いもありました。

私たちは大仏と聞くとただ巨大な仏像をイメージしがちですが、実はその裏には、国をひとつにまとめようとした天皇の深い願いが込められていたのです。

意外と知らない大仏のヒミツ

奈良の大仏は修学旅行や観光で一度は目にしたことがある人も多いでしょう。でも、その大仏について意外と知られていない、ちょっとした秘密があるのをご存じでしょうか。大仏がもっと面白く感じられるような、とっておきのトリビアをお伝えします。

大仏には本名があった

大仏のことは普段「奈良の大仏」と呼んでいますよね。でも、実は正式な名前があるんです。その名も『盧舎那仏(るしゃなぶつ)』と言います。

「盧舎那仏」とは、「光り輝いて世界のすみずみまで照らす仏様」という意味です。とてもスケールの大きな名前ですよね。もしかすると、聖武天皇はその光で日本中を明るく照らしたいという願いを込めていたのかもしれません。

つまり大仏はただの大きな像ではなく、国全体を守り、人々に希望を与えるシンボルとして建てられたのです。

大きすぎるのには理由がある

ところで、なぜ大仏はあんなに大きいのでしょうか?その理由は、単に目立つためや迫力を出すためだけではありません。

実は奈良時代の人々にとって、大きさは「仏の力の強さ」を表していました。当時の人々は、目に見える大きさがそのまま仏様のありがたさを示していると考えたのです。

想像してみてください。現在でも巨大なビルや建物を見ると、その大きさに圧倒され、感動を覚えますよね。同じように、奈良時代の人々にとっても、大きな仏様はそのまま信仰の対象として大きな安心感や希望を与える存在だったのです。

何度も壊れて再建されたワケ

奈良の大仏は今も堂々としていますが、実は過去に何度も壊れて修復されています。その原因は、地震や火災などの自然災害でした。

例えば、平安時代には火災で頭が焼け落ちてしまい、鎌倉時代には地震で一部が壊れるなど、繰り返し被害を受けています。そのたびに人々は修復を行い、大仏を守り続けました。

なぜそこまでして守り続けたのか。それは単に文化財としての価値だけではなく、人々が大仏に深く愛着を感じ、自分たちの暮らしや精神的な支えとして必要だったからです。大仏を守ることは、人々の心の平穏や団結を保つことでもあったのですね。

日本各地にいる個性派大仏たち

奈良の大仏が特に有名ですが、実は日本各地にはさまざまな特徴を持つ「個性派大仏」がいます。それらの大仏を見比べてみると、意外な違いが見えてきて、雑学としても面白いですよ。

奈良とは違う魅力の鎌倉大仏

鎌倉の大仏(高徳院の阿弥陀如来)は、奈良の大仏とはかなり違った雰囲気を持っています。最大の違いは、大仏が屋外に鎮座していることです。

もともとは大仏殿という建物があったのですが、室町時代に津波で倒壊してしまい、その後再建されることなく、今のような屋外に置かれる姿になりました。そのおかげで、青空の下で大仏を眺めることができ、より開放感のある印象になっています。

奈良の大仏が荘厳で神秘的なイメージだとすると、鎌倉の大仏はどこか穏やかで、身近な存在として愛され続けているのです。

牛久の圧倒的なスケール感

奈良や鎌倉の大仏も大きいですが、茨城県牛久市にある牛久大仏のスケールはまさに桁違いです。

牛久大仏の高さはなんと120メートル。自由の女神像の約3倍、奈良の大仏にいたってはおよそ7倍もの高さになります。初めて見た人は、まるで巨大なビルが動き出しそうな感覚を覚えるかもしれません。

実はこの牛久大仏、世界最大級の青銅製立像としてギネス記録にも登録されています。意外なことに、この圧倒的な大きさは比較的最近(1993年)に造られたものなのです。長い歴史を持つ奈良や鎌倉とは違い、現代的な方法で建てられた巨大な仏像が日本にあるということも、面白い驚きですよね。

地方に眠るユニークな大仏スポット

大仏というと奈良や鎌倉を思い浮かべがちですが、実は地方にも個性豊かな大仏が存在します。たとえば岐阜県にある「岐阜大仏」は、竹と粘土で骨組みを作り、その上から和紙を貼りつけて金箔を施した「乾漆仏(かんしつぶつ)」と呼ばれる独特な構造です。和紙と竹という材料が独特な優しい印象を与えます。

富山県の「高岡大仏」は日本三大仏のひとつにも数えられており、銅器の名産地らしい、美しい銅製の姿が見どころです。規模は奈良に及ばないものの、精巧な造形美は全国でも評判です。

また宮城県仙台市には「仙台大観音」があり、真っ白な姿で街を見下ろしています。高さは牛久大仏に次ぐ100メートルと非常に大きく、現代的なデザインも魅力のひとつとなっています。

地方それぞれに地域の特性や歴史が反映されたユニークな大仏が存在し、日本全国の文化の多様性を垣間見ることができます。

大仏が今でも愛される理由

大仏は奈良時代から現代まで、時代を超えて日本人の心に存在感を持ち続けています。その理由は単に宗教的なものだけではなく、もっとシンプルなところにあるのかもしれません。

たとえば巨大な山や樹木を見たとき、不思議と心が落ち着く経験はありませんか?大仏も同じで、人間を遥かに超えるスケールのものを見ると、日常の悩みが小さく感じられるようになります。そのため、多くの人は自然と心が和み、穏やかな気持ちになるのです。

大仏の存在は、人々に「安心感」や「希望」を与えるものであり、だからこそ長い年月を経ても多くの人に親しまれているのでしょう。

大仏の日をちょっと話してみよう

ここまで、「大仏の日」が生まれた歴史的背景や日本各地にいるさまざまな大仏について見てきました。少しでも「大仏の日」について知ることで、何気ない日常会話の中でも面白い話題にできますよね。

たとえば「奈良の大仏って本名があるんだよ」「実は牛久には自由の女神の3倍もある大仏があるって知ってる?」と、ちょっとした雑談に交えてみるのも良いかもしれません。

「大仏の日」という記念日が、ふとした会話のきっかけとなって、周りの人とのコミュニケーションが深まったら嬉しいですね。ぜひ、気軽に話題に出してみてくださいね。

こんな記事も読まれています

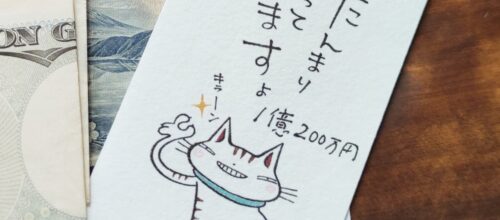

おじいちゃんからもらった『お年玉』…まさかのあり得ない金額に驚きと爆笑の声「遊び心満載すぎるw」「笑った」と14万いいねを記録

おじいちゃんからもらった『お年玉』…まさかのあり得ない金額に驚きと爆笑の声「遊び心満載すぎるw」「笑った」と14万いいねを記録