ふたつの読みがある「辛い」

私たちが日常でよく使う「辛い」という言葉。食べ物を表すときは「からい」と読み、苦しい気持ちを表すときは「つらい」と読みます。でも、同じ漢字なのにどうして読み方が違うのでしょうか?みなさん気になりませんか?

今回の雑学では、「辛い」の読みがふたつある理由についてわかりやすく解説。最後までお読みいただくと、ちょっぴり物知りになれることでしょう。

「辛」は元々、象形文字だから

漢字の成り立ちには様々な種類がありますが、「辛」はその中でも「象形文字」に分類されます。象形文字とは、自然界の物や生き物の形をかたどって作られた漢字のことです。たとえば、下記のようなものが象形文字由来の漢字に分類されます。

- 日:太陽の形をかたどった象形文字

- 木:樹木の姿をかたどったもの

- 果:木の上に実がなっている様子を表したもの

それでは、「辛」という漢字は何を象ったものなのか? その答えは、「入れ墨を入れる針」 の形。古代中国では、罪人への刑罰として額や体に入れ墨を彫る習慣がありました。この処罰に使われた針が「辛」の象形のもとになったのです。

入れ墨を彫る行為は当然ながら強い痛みを伴います。そのため、「辛」は「痛み」や「苦しみ」を連想させるようになり、やがて「つらい」という読みを持つようになったと考えられています。

「からい」も痛みの一種と考えられたため

「からい」と「つらい」が同じ「辛」という漢字を使うのは、一見不思議に思えるかもしれません。しかし、実はこの二つの言葉には共通点があるのです。それは、「からい」が本来味覚ではなく、痛みの感覚に近いこと。

人間の舌が感じる味覚には、「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」「うま味」の五つがあります。お気づきかもしれませんが、「辛味(からみ)」は基本の味覚には含まれていません。唐辛子やワサビを食べたときに感じる「からい」という感覚は、味覚というよりも痛覚の刺激。たとえば、唐辛子の成分であるカプサイシンは、舌の神経を刺激し、「痛み」として認識されます。ワサビの辛さも刺激が強すぎることで痛みとして感じる のです。

「からい」も「つらい」も、どちらも 苦痛を伴う感覚 であることから、同じ「辛」という漢字が使われるようになったと考えられます。

「辛」を上手に使い分けよう!

今回の雑学を振り返ってみましょう。

「辛」という漢字は象形文字で、もともとは「入れ墨を入れる針」を表していました。この針が痛みを伴うことから、「辛」は「痛み」や「苦しみ」を意味するようになり、「つらい」の意味を持つようになりました。また、「からい」も本来の味覚ではなく、痛覚に近い刺激を感じるため、「つらい」と共通する意味を持ち、同じ「辛」が使われています。

今回の雑学をキッカケに、「辛」という漢字を上手に使いこなしてみましょう。

こんな記事も読まれています

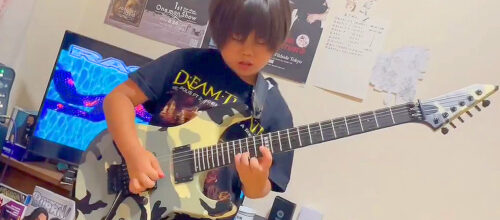

『ギター』を演奏する8歳の男の子…小学生とは思えない”エグすぎる演奏”に圧倒されると843万再生「表情の作り方もプロ」「天才だ…」

『ギター』を演奏する8歳の男の子…小学生とは思えない”エグすぎる演奏”に圧倒されると843万再生「表情の作り方もプロ」「天才だ…」