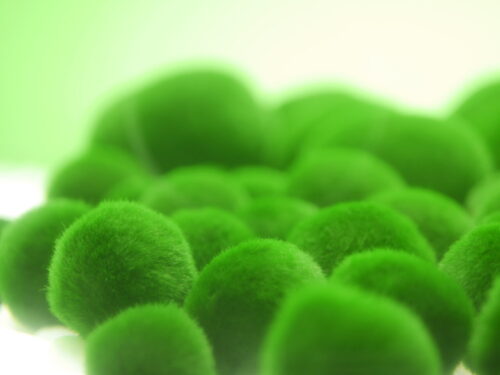

3月29日『マリモ記念日』はどんな日?

3月29日は「マリモ記念日」として知られています。この記念日は、1952年の同日に阿寒湖のマリモが特別天然記念物に指定されたことをきっかけに制定されました。決して大きな出来事ではありませんが、小さな植物に光をあてた、自然との向き合い方を再確認させてくれるような記念日です。

特別天然記念物への指定とその意味

阿寒湖のマリモが特別天然記念物に指定された背景には、単に珍しいというだけではない理由があります。阿寒湖の環境でしか育たない独特の生態と、湖底を転がりながら成長していくという自然の摂理が、学術的にも文化的にも貴重だと評価されたのです。

当時はまだ、自然保護という考え方が一般に浸透していなかった時代。それでもこの小さな藻に注目が集まったのは、人々の中に「守りたい」という静かな感情が芽生え始めていた証なのかもしれません。

記念日に込められた想い

マリモ記念日は、ただの記念日ではありません。私たちが日々見過ごしている自然の一部に目を向ける機会でもあります。大きなニュースになることは少なくても、この日があることで、多くの人が自然の尊さに立ち返るきっかけになっています。

特にマリモのような、目立たないけれど確かにそこにある命の存在は、忙しい毎日の中で忘れがちな「やさしさ」や「気づき」をそっと思い出させてくれます。

マリモが愛される本当の理由

マリモの人気は、その見た目の可愛らしさだけでは語り尽くせません。なぜ人々はマリモに心を惹かれるのか――その答えは、マリモが持つ生き方や存在のあり方にあります。自然の中で静かに生きるその姿は、忙しい現代人にとって、深い癒やしと安らぎをもたらすものです。

丸くなるために転がりつづける

マリモがあの球体になるには、絶えず湖底を転がりながら少しずつ成長していく必要があります。光をまんべんなく浴びるため、藻の糸は均等に伸び、自然に形が整っていく。その工程には、外からは見えない地道な変化の積み重ねがあります。

この「転がりながら整っていく」という生き方は、私たちが日々の中で少しずつ何かを育んでいく姿と重なるようでもあります。だからこそ、人はマリモの存在に不思議な親しみや励ましを感じるのかもしれません。

水の流れとともに生きる

マリモは自分自身で動くことはありません。水の流れに身を任せ、その環境の中で最も良い状態を見つけて成長していきます。自らが変わるのではなく、環境に寄り添いながら生きる姿は、どこか禅のような哲学を感じさせます。

環境が整わなければ、丸く美しい形には育たない。これはまるで「人もまた、周囲との調和の中で本来の自分を形づくっていくもの」という自然からのメッセージのようです。

静かにそばにいる安心感

観賞用としても人気のマリモは、小さな水槽や瓶の中で静かに揺れながら、見る人に安心感を与えてくれます。しゃべらないし、動き回ることもないけれど、そこに「生きている」というだけで、空間がほんの少し和らぐ。

忙しい生活の中で、手のひらサイズの自然があるだけで気持ちが落ち着く。マリモの存在は、まさに“癒やし”そのものです。だからこそ、マリモはただの植物以上の存在として、多くの人に愛され続けているのです。

『マリモ記念日』を生んだ地元の人々の思いと歴史

マリモが国の特別天然記念物に指定された陰には、長年にわたって地元の人々が積み重ねてきた努力があります。とくに阿寒湖の地域社会では、マリモはただの観光資源ではなく、守るべき宝物として深く根づいてきました。その背景には、静かで力強い地域の物語が存在しています。

きっかけはマリモの減少

20世紀初頭、観光客によるマリモの乱獲や湖の環境悪化が進み、阿寒湖のマリモは著しく数を減らしていきました。湖の土産物として販売されることも多く、無造作に持ち帰られたマリモがどんどん姿を消していったのです。そんな中、「このままではマリモがいなくなる」と危機感を抱いたのが地元の住民たちでした。

特に地域の漁業関係者や教育関係者が中心となって、マリモの保護を呼びかける活動が始まります。子どもたちにもマリモの大切さを伝えるため、授業に取り入れたり、観察活動を行うようになったのもこの頃です。

学者たちとの連携

この地域の取り組みに共鳴したのが、植物学者や自然保護活動家たちでした。とくに北海道大学を中心とする研究者たちは、阿寒湖のマリモの生態を詳細に調査し、その学術的価値を証明していきました。学術的な裏づけと地元の情熱が合わさったことで、ついに1952年3月29日、阿寒湖のマリモは国の特別天然記念物に指定されるに至ります。

この出来事は、全国に自然保護の重要性を訴える象徴的なできごととなりました。

無名の人たちの静かな活動

マリモ保護に貢献したのは、何も有名な学者や行政だけではありません。湖畔で観光案内をしていた人や、小さな宿を営む人、地域の学校で働く教職員など、名もなき人々がそれぞれの立場でマリモの大切さを広めてきたのです。

その静かな熱意が積み重なり、やがて「マリモを守る文化」そのものが地域の中に根づいていきました。大きな声ではなく、小さな実践の積み重ねが未来をつくってきた。その事実こそが、マリモ記念日に込められたもうひとつの意味なのかもしれません。

記念日を支える現在のマリモ文化

マリモ記念日は、歴史的な出来事を記念する日であると同時に、現在も地域社会の中で息づく“文化”として存在しています。マリモを守り、伝え、感じる。その活動は今も静かに、しかし確実に受け継がれています。

「まりも祭り」がつなぐ心

阿寒湖で毎年開催される「まりも祭り」は、地域の人々とマリモの絆を象徴する行事です。この祭りでは、人工的に育てられたマリモを再び湖へと返す儀式が行われ、自然とのつながりを改めて感じる時間となっています。観光行事というよりは、むしろ“祈り”や“感謝”に近い空気がそこには流れています。

祭りには地元の子どもたちも多数参加し、伝統衣装に身を包んでマリモを抱えて湖まで行進する様子は、まるで自然と心を通わせるような風景です。こうした体験を通じて、マリモは「見るもの」から「感じるもの」へと変わっていきます。

教育に息づくマリモの精神

阿寒湖周辺の学校では、マリモに関する学習が今も大切にされています。理科の授業ではマリモの生態について学び、道徳の時間には自然を大切にする気持ちを育てる時間として扱われることもあります。

また、地域ぐるみでの清掃活動や、湖を守るための水質調査などに子どもたちが参加する機会も多く、「自然との共生」をリアルに体験しながら学んでいくのです。教科書の中だけでなく、実際の暮らしの中で学ぶマリモの価値は、大人になっても忘れがたい記憶として残っていくでしょう。

日常に溶け込むマリモの存在

最近では、小さな瓶に入ったマリモが観賞用として家庭にも取り入れられ、癒やしアイテムとしても人気です。それぞれの暮らしの中でマリモを育てることは、マリモ記念日を身近に感じるきっかけにもなります。

大げさではないけれど、誰かの生活の片隅にそっと寄り添っている。それが、マリモが記念日とともに文化として息づいている証です。

小さな記念日に込められた大きなメッセージ

マリモ記念日は、広く知られているとは言いがたい“地味な記念日”かもしれません。でもこの小さな記念日には、私たちが自然とどう向き合うか、未来に何を残したいのかといった大切な問いが込められています。マリモという存在を通して、見えてくるものがあるのです。

忘れられがちな自然との距離感

私たちの生活は年々便利になり、自然との距離はどうしても遠くなりがちです。緑に触れる機会が少なくなり、命の営みを実感する場面も減っていく中で、マリモ記念日は「小さな自然の声」に耳を傾けるきっかけをくれます。

湖の底で静かに育つマリモのような存在に目を向けることは、日々の暮らしの中で見落としている“繊細さ”や“静けさ”の大切さを思い出すことでもあります。

保護の本質とは「関心を持ち続けること」

環境保護と聞くと、何か大きな行動を起こさなければならないように感じるかもしれません。でもマリモ記念日が教えてくれるのは、「知ること」「気にかけること」が、最初の一歩だということです。

大切なのは、年に一度でも「そういえば、マリモってどうして丸いんだろう」と思いを寄せること。その関心が連鎖すれば、自然にとっても人にとっても優しい未来へとつながっていきます。

私たち自身の「生き方」と重なる視点

マリモが水の流れに身を任せながら、転がって成長していくように、私たちも日々の流れの中で、少しずつ自分を育てているのかもしれません。まっすぐではなくても、ころがりながら、形を整えていく。そんなマリモの姿に、自分自身を重ねる人も多いのではないでしょうか。

小さな記念日は、だからこそ心に残るものです。誰かに押しつけられるのではなく、自然と自分のペースで感じられる。それが、マリモ記念日という一日が持つ、静かだけれど確かなメッセージなのです。

誰かに話したくなるマリモ雑学

マリモには、ついつい誰かに話したくなるようなユニークな一面がいくつもあります。見た目のかわいらしさに加えて、その不思議な生態や意外なエピソードを知れば、ますます興味が湧いてくることでしょう。ここでは、本文では紹介していないマリモのちょっとした雑学をいくつかご紹介します。

マリモには寿命がない?

驚くかもしれませんが、マリモ自体には「寿命」という概念があまり当てはまりません。もちろん生育環境が悪ければ弱ってしまいますが、適切な環境さえあれば、理論上は半永久的に生き続けることができると言われています。

実際、阿寒湖のマリモの中には、100年以上も生きていると推定される個体もあるそうです。まるで「生きた時の結晶」のような存在だと思うと、ますます神秘的に感じます。

海外でも密かにブーム?

マリモは、実は海外でも「Marimo」という名前で人気を集めています。とくに北欧やアメリカの一部では、“ペットとして飼える植物”として注目され、ボトルアクアリウムの一部として親しまれています。

その姿や育てやすさに加えて、「愛情を注げば元気になる」「名前をつけて育てる人も多い」など、観賞用以上の存在として愛されているようです。中には、SNSでマリモの日常を投稿する人までいるとか。

実は浮かんだり沈んだりする

マリモは一見ずっと沈んでいるように見えますが、実は光合成をすると内部に酸素がたまり、ふわりと水中に浮かび上がることがあります。そして、光が届かないときにはまた沈んでいく。まるで呼吸をしているかのようなその動きが、「生きている」という実感をより強くさせてくれます。

観賞用マリモを育てている人なら、一度はそのふしぎな浮遊現象を目にしたことがあるかもしれません。

マリモは静かで目立たない存在かもしれませんが、知れば知るほど奥深い魅力があります。自然とともに生きる姿勢、環境とのバランス、そして人とのつながりまで。マリモを通じて学べることは、意外なほどたくさんあります。

今回ご紹介した雑学も、ちょっとした会話のきっかけにぴったりです。「そういえば知ってる?」と誰かに話してみれば、思わぬところから新しい発見が生まれるかもしれません。

こんな記事も読まれています

『推し活』をする1歳女の子…行動が可愛すぎると274万再生を突破「オタクの反応で可愛いw」「推しを見つけたときの叫びが最高」

『推し活』をする1歳女の子…行動が可愛すぎると274万再生を突破「オタクの反応で可愛いw」「推しを見つけたときの叫びが最高」