「国際子どもの本の日」はなぜ4月2日?

「国際子どもの本の日」という記念日が、毎年4月2日に設定されていることをご存じでしょうか?

実はこの日は、『人魚姫』や『みにくいアヒルの子』で世界中の子どもたちに親しまれている、童話作家アンデルセンの誕生日にちなんでいます。この記念日を制定したのは、「国際児童図書評議会(IBBY)」という団体で、1967年のことでした。

アンデルセンの作品は、単なるおとぎ話にとどまらず、人間の心に潜むさまざまな感情や人生の深みを子どもにもわかる形で伝えてきました。世界的に知名度の高いアンデルセンの誕生日を「国際子どもの本の日」とすることで、子どもたちが本を好きになり、読書の楽しみを広げることを目的としているのです。

ただ子どもに本を読む習慣をつけさせるだけでなく、世界中の人々がアンデルセンの作品のように「物語」を通じて、国境を越えた相互理解を深めてほしい――そんな願いも込められています。

童話は国や文化を問わず、多くの人の心をつなぐ力を持っています。この記念日が世界で大切にされる理由は、そこにあるのです。

「国際子どもの本の日」を作ったIBBYとは

「国際子どもの本の日」を制定したIBBY(国際児童図書評議会)は、1953年にスイスで設立されました。創設したのはドイツのジャーナリスト、イェラ・レップマンという女性です。

IBBYは、「子どもの本を通じて世界の平和と国際理解を促進する」という理念を掲げ、世界各国で子どもたちに良質な児童書を届ける活動を行ってきました。

1950年代の世界は第二次世界大戦の傷跡が深く残り、多くの子どもたちが過酷な環境の中で暮らしていました。そんな子どもたちに少しでも希望を与えたい――そう考えたレップマン氏は、「本」という身近な存在を通じて国境を超えた交流を目指したのです。

日本にも1974年に「日本国際児童図書評議会(JBBY)」が設立されました。JBBYもまた、日本国内の子どもたちが世界の優れた児童文学と触れ合う機会を提供しています。

つまり、「国際子どもの本の日」は単に絵本や児童文学を楽しむ日というだけでなく、戦争や紛争で分断されがちな世界を、物語の力で再びつなぐことを目指して生まれた特別な日なのです。

絵本が子どもの心を掴む理由

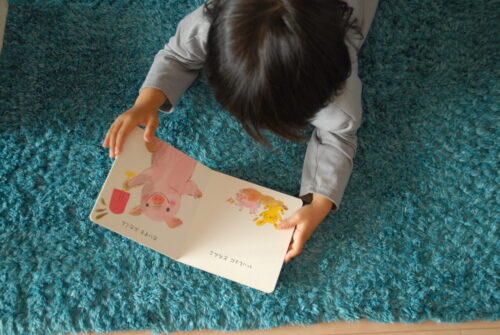

子どもが絵本に夢中になる姿を見て、不思議に感じたことはありませんか?

絵本を読み始めると、それまで騒がしかった子どもたちが途端に静かになり、じっと物語に集中する様子を目にした経験がある人も多いでしょう。

実は、絵本の世界には、子どもの心を惹きつける秘密がたくさん隠されています。私自身、以前は絵本に対して「教育のための教材」といったイメージしか持っていませんでした。しかし、あるとき親戚の子どもに絵本を読んであげたときのことです。

最初はあまり乗り気でなかったその子が、物語が進むにつれて目を輝かせ、何度も「もういっかい!」と催促する姿を見て、私自身も絵本の持つ魅力に引き込まれてしまいました。

では一体、絵本のどのような要素が子どもたちの心を捉えて離さないのでしょうか。

子どもが夢中になるポイントは?

子どもが絵本に引き込まれる大きな理由の一つに、鮮やかな色彩やリズム感あふれる言葉があります。特に、幼児期の子どもは言葉そのものの意味以上に、その音の響きやリズムを楽しむ傾向があります。

例えば、「ぐりとぐら」や「はらぺこあおむし」などの作品では、繰り返されるフレーズや軽快なリズムが特徴的です。子どもはこれを何度も耳にするうちに覚え、自然と声に出して楽しむようになるのです。また、鮮やかで印象的な絵が添えられることで、子どもの視覚が刺激され、物語への興味がさらに深まります。

子どもにとって絵本とは、ただ読み聞かせを受けるだけのものではなく、目と耳、そして感情が同時に刺激される特別な体験なのです。

絵本が育てる想像力とは

絵本の中には、言葉だけでは伝えきれない豊かな世界が広がっています。

例えば『100かいだてのいえ』という絵本では、ページをめくるごとに新しい世界が広がり、次はどんな部屋があるのだろうと子どもの好奇心が掻き立てられます。この「次はどうなるんだろう?」というワクワク感こそが、子どもたちの想像力を大きく育てる鍵となります。

絵本を通して子どもたちは、まだ見ぬ世界を自由に想像し、自分自身で物語を作り出す力を身につけていきます。実際、絵本を多く読む子どもほど、自分の考えを豊かに表現したり、新しいアイデアを思いついたりすることが得意になると言われています。

つまり絵本とは、単なる娯楽にとどまらず、子どもの内側に眠る豊かな想像力を育てていく「魔法の入り口」のような存在なのかもしれませんね。

長年愛される絵本の世界

子どものころに好きだった絵本を、大人になってふと思い出すことはありませんか?

絵本は、たった数ページの短い物語にも関わらず、私たちの心に深く刻まれています。世代を超えて多くの人に読み継がれている作品には、それだけの魅力が詰まっています。

そんな中でも、特に長年愛されている絵本を5冊紹介しましょう。それぞれの作品が、なぜ人々を惹きつけて離さないのか、簡単にその秘密に触れていきます。

『はらぺこあおむし』(エリック・カール)

この絵本の最大の魅力は、鮮やかな色使いと穴あきの仕掛けです。

小さなあおむしがさまざまな食べ物を食べて成長するストーリーはシンプルですが、絵本をめくるたびにあおむしと一緒に旅をしているような感覚になります。

子どもたちが楽しんで何度も読み返したくなるのも、この仕掛けと物語が絶妙に融合しているからでしょう。

『ぐりとぐら』(なかがわりえこ・おおむらゆりこ)

この作品は、「森の中で大きなカステラを作る」というワクワクするシーンが印象的です。

何より魅力的なのは、その温かく、ほのぼのとした世界観。ぐりとぐらが協力して料理をする姿は、子どもだけでなく大人にも穏やかな気持ちを思い出させてくれます。

また、何かを作る楽しさや友だちと分け合う喜びが自然と伝わるのも、この作品が長く愛される理由の一つですね。

『おおきなかぶ』(ロシア民話・絵:佐藤忠良)

この物語は、家族や動物たちが協力して大きなかぶを引き抜くという非常にシンプルなものです。

しかし、「うんとこしょ、どっこいしょ」というリズミカルな掛け声は、読む人の心を自然に引き込みます。みんなで力を合わせる大切さを、子どもにもわかりやすく伝えている点が、長く読み継がれる秘訣でしょう。

『100かいだてのいえ』(いわいとしお)

100階建ての不思議な家を1階ずつ上がっていくというユニークな設定が、この絵本の特徴です。

階を上がるたびに違った動物が登場し、細かく描かれた部屋の様子が子どもたちの興味を引きつけます。読み進めるごとに新たな発見がある楽しさこそ、この作品が子どもたちに支持され続ける理由です。

『どうぞのいす』(香山美子・柿本幸造)

この絵本は、「どうぞのいす」という椅子を通じて、動物たちが思いやりを連鎖させていく温かなストーリーです。

登場する動物たちはみんな、相手を思いやる気持ちを自然に行動に移します。押し付けがましくなく、優しい気持ちが静かに広がっていく描写が、読者の心を惹きつけて離さないのです。

こうした絵本が世代を超えて長く愛されるのは、ただ物語が面白いからだけではありません。何度読み返しても新たな気づきや懐かしさを与えてくれる、それこそが絵本の持つ本当の魅力なのです。

世界各国のユニークなお祝い事情

日本でもイベントが開催されている「国際子どもの本の日」ですが、世界に目を向けると各国でさまざまな祝い方があります。

毎年この日には、IBBYに加盟する国々が順番でテーマを設定し、オリジナルのポスターとメッセージを世界に向けて発信しています。

たとえば2025年はオランダ支部が担当し、「絵ことば」というテーマを掲げました。オランダでは、「言葉を超えて伝わる絵の力」をテーマに、子どもたちが自由に絵を描き、世界中の子どもたちと作品を共有する取り組みが行われています。

またスペインでは、街中の図書館や本屋で子ども向けの読み聞かせイベントが盛大に開かれます。

さらにフィンランドでは、子どもが大人に絵本を読み聞かせるという逆転のユニークなイベントもあります。大人が童心に帰り、子どもの自由な表現力や想像力に触れる良い機会になっているそうです。

日本でも日本国際児童図書評議会(JBBY)が中心となって、絵本作家や児童文学の著者を招いたフェスティバルを毎年開催しています。

このように、世界各国の取り組みを見てみると、それぞれが独自の工夫を凝らしながらも、「絵本を通じて子どもたちが楽しく本に親しめる場を作る」という共通の思いが感じられます。

その土地ならではの個性が見えるのも、この記念日が持つ魅力の一つですね。

絵本好きの子どもは大人になっても本好き?

子どもの頃、絵本が好きだった人は、大人になっても読書を楽しむ傾向があると言われます。

私の知人の中にも、幼い頃に何度も読んだ絵本を今でも大切に保管している人がいます。その人は、絵本を通じて「物語の世界に浸る楽しさ」を覚え、いまでも本を読む時間を大切にしているそうです。

絵本を楽しむという経験は、大人になったあとも読書に対してポジティブなイメージを持つきっかけになります。絵本には、「文字を読む」ことよりも、「物語を楽しむ」という原点的な喜びがあります。

その楽しさを知っているからこそ、成長してからも本との距離が近いままでいるのかもしれません。つまり、「絵本は子どもだけのもの」といった考えは、少しもったいないのです。

絵本で感じたワクワク感を忘れずに大人になった人たちは、人生の中で出会うさまざまな本から、子どもの頃と同じような豊かな気持ちを受け取ることができるのです。

絵本を開くそのひとときが特別な理由

絵本を読むという時間は、ただ本を楽しむという以上の価値を持っています。親子で絵本を開くとき、その時間は何気ない日常を特別なものに変えてくれます。

物語の世界に浸りながら、一緒に笑ったり、驚いたり、時にはちょっと寂しい気持ちになったり……。そんな小さな感情の揺れ動きを共有できるのが、絵本を通じた読書の一番の魅力なのです。子ども時代に体験するこの特別な瞬間は、心の中で大切な宝物として残ります。

この記事で知った「国際子どもの本の日」の由来や絵本の魅力を、ぜひ家族や友だちなど周りの人にも教えてあげてください。誰かに伝えることで、あなた自身もまた絵本の楽しさを改めて感じられるはずです。

こんな記事も読まれています

『空手教室』に入門したばかりの男の子…女の子相手に無抵抗なワケを聞いた結果、”まさかの返答”に128万再生の反響「惚れた」

『空手教室』に入門したばかりの男の子…女の子相手に無抵抗なワケを聞いた結果、”まさかの返答”に128万再生の反響「惚れた」