『世界宇宙飛行の日』ってそもそも何の日?

「世界宇宙飛行の日」という記念日、聞いたことありますか?宇宙に関心がある人でも、「あれ、そんな日あったっけ?」と思うことも多いかもしれません。

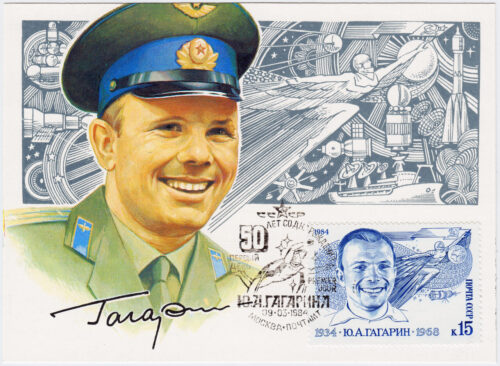

実はこの記念日、2011年4月7日に国連総会が制定しました。人類が初めて宇宙へ旅立った日を記念したものなんです。その記念すべき日というのが、1961年4月12日。この日、ユーリ・ガガーリンという人が、人類史上初めて宇宙へと飛び立ちました。

今ではスマホやインターネットが当たり前ですが、宇宙へ行くことなんて夢のまた夢だった時代です。そんな時代に、「人が宇宙に行く」という偉業が成し遂げられました。

普段私たちが当たり前に空を見上げるように、誰もが宇宙を目指すきっかけになった日、それが世界宇宙飛行の日なんです。

宇宙に初めて行った人の話

人類で初めて宇宙に行ったユーリ・ガガーリン。彼はどんな人だったのでしょうか?

ガガーリンは旧ソビエト連邦の宇宙飛行士で、「ボストーク1号」という宇宙船に乗って地球を約108分間で一周しました。108分というと映画一本分くらいの時間ですが、彼にとってはとてつもなく長く感じられたはずです。

飛行を終えて地球に戻ってきたガガーリンは、興奮と感動に包まれて、ある言葉を残しました。それが有名な、「地球は青かった」というひとことです。

実はガガーリンが実際に宇宙で話した内容はもう少し長く、「空はとても暗く、地球は青かった」という表現だったと言われています。宇宙空間の真っ暗な中に浮かぶ青い地球を初めて目にした彼は、心からの感動を込めてその言葉を発したのです。

それからこの言葉は、「宇宙の壮大さ」と「地球の美しさ」を象徴する言葉として世界中で知られるようになりました。

宇宙開発が加速した意外な理由

宇宙開発がこれほどまでにスピーディーに進んだ理由は、実は平和的な科学探求だけではありませんでした。その裏には、アメリカとソ連という二大国のライバル関係があったんです。

冷戦時代、アメリカとソ連は軍事力や経済力だけでなく、宇宙開発でも競い合いました。「どちらが早く宇宙を制するか」で、国の力を世界に示そうとしたんですね。

この激しい競争が、結果的に宇宙技術の劇的な進歩をもたらしました。宇宙競争がなければ、私たちの日常生活も今とは違ったかもしれません。

たとえば毎日のように使っているGPSも、もともとは軍事目的で開発された宇宙技術が民間に普及したものです。毎朝の気象予報だって、宇宙からの衛星画像がなければ精度は格段に落ちてしまいます。

宇宙開発は遠い宇宙だけの話ではなく、私たちの身近な便利さや安全を支える大切な技術へと姿を変えていったのです。

実はすごい日本の宇宙開発

宇宙開発と聞くとアメリカやロシアの話をイメージしがちですが、日本も世界を驚かせる成果を数多く上げてきました。

まず有名なのが、小惑星探査機の「はやぶさ」です。はやぶさは2003年に打ち上げられ、小惑星「イトカワ」から世界初のサンプル採取に成功しました。地球に帰還するまでの苦難とドラマが映画化されるほど、人々の心を掴んだミッションでした。

次に、国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」も忘れてはいけません。宇宙空間での実験や研究を行い、生命科学や新素材の開発など、私たちの未来に直結する成果を生み出しています。

最近では月面探査機「SLIM」も話題を集めました。精密な着陸技術を武器に、日本として初めて月面への着陸を成功させ、世界の注目を浴びています。

日本の宇宙開発は派手なイメージはないかもしれませんが、実は世界から注目される、地味にすごい技術力が詰まっているんです。

親子で気軽に楽しめる宇宙のおはなし

難しい話ばかりではなく、家族で楽しく宇宙に触れるのもおすすめです。映画や本、インターネットなど、身近に楽しめるものが意外とたくさんあるんですよ。

映画で味わう宇宙のスケール

まず映画では、『インターステラー』が一押しです。リアルに描かれた宇宙空間と、人間のドラマが絡み合い、大人も子どもも思わず見入ってしまいます。もう一つ、『ゼロ・グラビティ』は無重力の宇宙空間がリアルに体感できる映像美で、映画館で見ればまるで自分が宇宙に浮いているような気分になりますよ。

読書で広がる宇宙の世界

本では『宇宙兄弟』が親子で楽しめる作品です。宇宙飛行士を夢見る兄弟の物語で、家族で夢を語り合うきっかけにもなるでしょう。また、『はやぶさ2の挑戦』はリアルな宇宙探査のストーリーを子どもにもわかりやすく解説してくれます。

ウェブサイトで体験する宇宙

さらにインターネットなら、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の公式サイトがおすすめ。日本の最新宇宙ミッション情報が写真や動画で楽しめます。また、国立天文台の「4D2Uプロジェクト」は、宇宙空間を立体的に旅するような感覚が味わえるサイトで、宇宙好きな子どもたちに特に好評です。

家族みんなで宇宙の話を楽しんでみてくださいね。

誰かに話したくなる宇宙の豆知識

宇宙ってちょっと難しい話が多いですよね。でも、ちょっとした豆知識なら気軽に楽しめて、誰かに話したくなりますよ。ここでは、知っていると人に話したくなる面白い宇宙の豆知識を5つ紹介します。

▶宇宙では人の身長が数センチ伸びる

宇宙空間は重力がほとんどないため、背骨が少し伸びて、地上にいるときよりも背が高くなるんです。地球に戻ると元通りになるのがちょっと残念ですね。

▶国際宇宙ステーションは90分で地球を1周する(毎日16回の日の出と日の入り)

1日に16回も日が昇って沈むなんて、想像すると忙しそうですよね。宇宙飛行士たちは一日中、朝日や夕日を楽しんでいるのかもしれません。

▶無重力で味覚が変化し、宇宙飛行士は辛い食べ物が好物になる

無重力だと味覚が鈍くなり、味がはっきり感じられないそうです。そのため、宇宙ではちょっと刺激の強いスパイシーな料理が人気なんですよ。

▶宇宙ではろうそくの炎が球体になる

地球上だと炎は上に伸びますが、宇宙では重力がないため炎はまん丸な球体になるんです。ちょっと不思議で幻想的ですよね。

▶宇宙飛行士は宇宙でくしゃみをすると後ろに飛ぶ

無重力ではちょっとした動きで体が動いてしまいます。くしゃみをするとその反動で後ろに押し出されることもあるそうです。これは地球上では絶対に味わえない経験ですね。

今日知った宇宙の話、誰かに話してみませんか?

宇宙の話をちょっと知るだけで、いつもと違った景色が見えてきませんか?難しそうなテーマでも、身近なエピソードや豆知識から触れることで、誰でも気軽に宇宙の世界を楽しめますよね。

この記事で知ったことを、家族や友達に話してみてください。もしかしたら、宇宙の新しい魅力に気づくきっかけになるかもしれません。

「今日ちょっと面白い話聞いたんだけど、知ってる?」と気軽に会話を始めると、きっと新しい話題が生まれますよ。ぜひ宇宙の話をあなたの周りにも広げてみてくださいね。

こんな記事も読まれています

もぞもぞと動き回る『赤ちゃんハムスター』…下から登場したママを一斉に取り囲む姿が面白すぎると26万再生「ぶつかり稽古w」「動き可愛い」

もぞもぞと動き回る『赤ちゃんハムスター』…下から登場したママを一斉に取り囲む姿が面白すぎると26万再生「ぶつかり稽古w」「動き可愛い」