『怪異』と『妖怪』

怖い話や不思議な出来事には、「妖怪」や「怪異」がよく登場します。どちらも似たようなイメージを持たれがちですが、実はこの2つには明確な違いがあることをご存じでしょうか?

今回は、「怪異」と「妖怪」の違いをわかりやすく解説。読み終わる頃には、妖怪と怪異をしっかり使い分けられるようになるかもしれませんよ。

『怪異』とはなんなのか?

まずは「怪異」について解説します。「怪異」とは、人が理解できない不可解な出来事や現象を指す言葉です。平安時代から中世にかけて、予測できない自然の変化や突発的な異常は、神や霊的な存在の仕業とされ、人々に強い不安を与えていました。たとえば、突然の雷や火の玉、原因不明の体調不良、家の中で聞こえる謎の物音などがその一例です。

つまり怪異は、『正体のわからない何かが起きた』という出来事そのもの。超自然的な力によって引き起こされたものだと信じられていたのです。

それでは『妖怪』とは一体…?

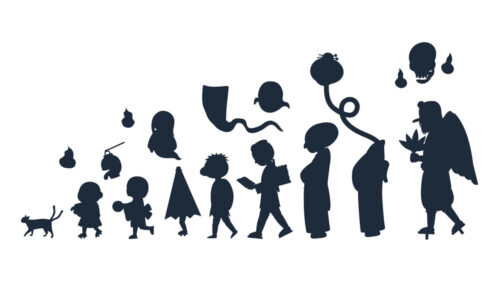

一方、「妖怪」とは、『得体の知れない怪異を人の想像の中で姿かたちのあるキャラクターとして描いたもの』です。ただの不思議な出来事に過ぎなかったものが、物語や伝承の中で個性を持った“存在”へと変化していったのです。

たとえば、人を驚かせる鬼、川辺に潜む河童、空を舞う布のような一反木綿などがその代表例です。要するに妖怪とは、『目に見えない怪異を視覚的にわかりやすく表現するために生まれた創作的な存在』だといえるでしょう。

『怪異』と『妖怪』の違い

「怪異」と「妖怪」、この2つにはいくつか違いがあります。

まず、そもそもの意味に違いがあります。怪異は、原因がわからない不思議な現象そのものを指し、人々に恐怖や不安を与えるものでした。一方、妖怪はそうした怪異に名前や姿が与えられたもので、物語性やキャラクター性を持つ「存在」として描かれます。

次に、時代とともに意味合いも変わっていきました。怪異が「怖いもの」として扱われていたのに対し、妖怪は次第に絵や書物の中で親しまれる存在へと変化。江戸時代には娯楽や教訓を含んだ存在として広まり、庶民の間で人気を集めるようになりました。

また、人々の対応の仕方にも違いがあります。怪異が起きたときは、神仏にすがって祈ったり、お祓いをしたりして恐れを静めようとしました。それに対して妖怪は、「どんな特徴があるのか」「どうすれば退治できるのか」などが語られ、知識として共有されるようになったのです。

今回の雑学、面白かったらぜひ周りの人にも教えてあげてみてください。もしかすると、怪異や妖怪に遭遇したとき役に立つかもしれませんよ。

こんな記事も読まれています

生まれて初めて『ヘアカット』をされた男の子…破壊力抜群な仕上がりに221万再生の反響「似合いすぎてるw」「寝顔たまらん」

生まれて初めて『ヘアカット』をされた男の子…破壊力抜群な仕上がりに221万再生の反響「似合いすぎてるw」「寝顔たまらん」

ちっちゃな人形で遊ぶ『1歳の男の子』…器用におててを使う姿が尊すぎると234万表示「小さなイクメン」「めちゃくちゃ癒やされる」

ちっちゃな人形で遊ぶ『1歳の男の子』…器用におててを使う姿が尊すぎると234万表示「小さなイクメン」「めちゃくちゃ癒やされる」