4月19日は「地図の日」由来は伊能忠敬の旅立ちにあった

4月19日は、毎年「地図の日」と呼ばれています。でも、なぜこの日が特別なのか、意外に知られていませんよね。

「地図の日」は公益財団法人日本地図センターが、1980年に制定した記念日です。そのきっかけは、江戸時代に日本全国を歩いて測量し、正確な日本地図を作った伊能忠敬にあります。

忠敬が初めて測量の旅に出たのは1800年の4月19日。当時の日本は、地図が非常に不正確で、場所によっては距離や方向が実際とは大きく違っていました。忠敬はこの問題を解決するため、北海道(当時の蝦夷地)を目指して旅立ったのです。

日本地図センターがこの記念日を制定した理由は、忠敬の偉業を後世に伝え、地図や測量に対する関心を広めることにありました。つまり「地図の日」は、正確な地図作りへの挑戦を始めた忠敬の勇気を称える日なのです。

地図を作った伊能忠敬ってどんな人?

ここまで読むと、伊能忠敬がどんな人物だったのか気になりますよね。実は、忠敬は測量家になる前、まったく別の人生を送っていました。

商人から測量家へ異色の転身

忠敬はもともと、江戸時代の豪商として成功した人物でした。50歳までは千葉県佐原の商家で家業を営み、商売で財を成した後、普通なら隠居して悠々自適に過ごす年齢です。

ところが忠敬は違いました。「自分の人生にはまだ何かできることがある」と感じていた彼は、なんと50歳を過ぎてから江戸に出て測量の勉強を始めたのです。

その背景には、忠敬が天文学に強い興味を持っていたことが挙げられます。天文学と測量技術が密接に関連していたため、自分が学んだ知識を実際に役立てたいと考えました。

人生の後半に差し掛かってからの大きな挑戦は、まるで現代の会社員が定年後に新しい事業を始めるようなものです。忠敬の転身は、いつの時代でも新しい挑戦はできることを教えてくれます。

徒歩で日本一周した驚きの理由

忠敬の測量方法は今の私たちから見ると驚きの連続です。なんと、彼は16年もの歳月をかけ、約4万kmの距離を自分の足で歩いて測量したのです。4万kmというと、ちょうど地球をぐるっと1周するほどの距離。想像を絶するスケールですね。

では、なぜ徒歩だったのでしょうか?

江戸時代には、GPSもなければ、自動車や電車といった便利な乗り物もありません。忠敬が採用した測量方法は、自らの歩幅を一定に保ち、一歩一歩を正確に数えるという非常に地道な作業でした。

しかも忠敬は、ただ歩数を数えるだけでなく、星の位置や天候、地形の変化を細かく記録しました。これにより、正確な位置と距離が地図に反映されたのです。

測量の旅は過酷そのものでしたが、忠敬は一度も諦めることなく、日本全国を歩き通しました。彼の地道な努力と正確さへのこだわりが、現代の私たちが使う正確な地図の基礎となっているのです。

世界レベルだった江戸時代の日本地図の実力

江戸時代の日本で作られた地図が、実は世界レベルの正確さを誇っていたと聞くと、ちょっと信じがたいですよね。でも、当時の外国人や学者たちをも驚かせたのが、伊能忠敬の作りあげた地図でした。

海外も驚いた伊能地図の精度

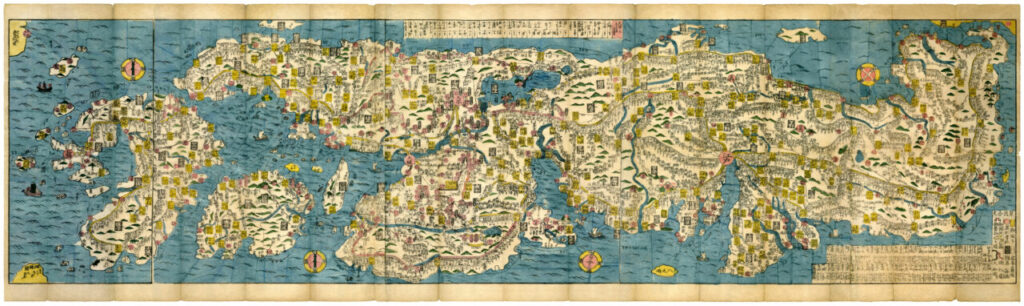

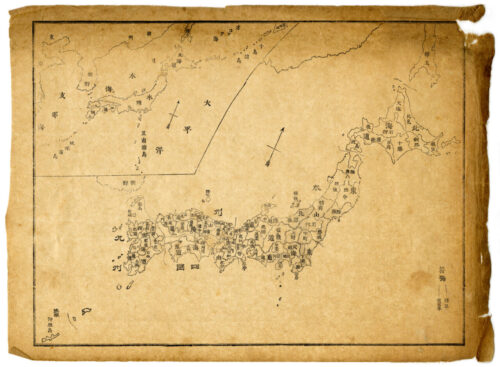

伊能忠敬の地図は、「大日本沿海輿地全図」と呼ばれています。この地図のすごさは、日本国内だけでなく、当時の海外の専門家からも高い評価を受けていました。

例えば、ヨーロッパの探検家や航海士たちは、この日本の地図を手に入れた時、あまりの正確さに驚いたと伝えられています。それまで西洋諸国が持っていた日本地図は、形や大きさが非常に曖昧で、不正確なものでした。

忠敬の地図は、沿岸線や山地、河川などが実際の地形とほぼ完全に一致していたため、海図や航海地図としても重宝されました。世界各国がその精度に感嘆したほどです。

それでは、忠敬の地図は具体的にどれくらい正確だったのでしょうか?

現代の測量技術で検証したところ、誤差がわずか0.2%程度しかなかった地域もあります。これは徒歩での測量とは思えないほどの精度で、現代の専門家も驚きを隠せません。

測量の裏側にあった職人たちの努力

伊能忠敬の偉業は彼一人の力だけで成し遂げられたものではありません。忠敬には、測量を支えた多くの協力者がいました。その中でも特に重要だったのが、測量をサポートした地元の職人たちです。

例えば、測量に必要な道具を作った職人や、地図の製作を手伝った絵師や写本職人など、多彩な人々が忠敬の旅を支えていました。特に、測量に使う道具の精度を保つために、高い技術を持った職人が必要でした。

忠敬が使った道具には、「間縄」と呼ばれる距離を測る綱や、「方位盤」という方角を測定する器具がありました。職人たちは、これらの道具を丁寧に製作・修理し、常に正確な測量ができるようにしました。

伊能忠敬の地図作りは、彼の測量技術だけでなく、このような裏方の職人たちの存在があったからこそ成功したのです。江戸時代にすでに高度なチームワークが存在していたことも、忘れてはならないポイントですね。

現代の地図にも残る伊能忠敬の影響

ここまで紹介した伊能忠敬の話は、歴史の中だけにとどまりません。実は、現代の私たちが普段目にしている道路や地名にも、彼の影響が色濃く残っています。

例えば、千葉県の佐原には、忠敬が測量の基準点として使った道や地点が今も残っています。また、忠敬が旅の途中で立ち寄った各地には、「伊能忠敬宿泊地」と書かれた記念碑や案内板があり、地域の人々の誇りになっています。

さらに、現代の国道や県道の多くが、実は伊能忠敬が測量したルートをもとに整備されました。忠敬が歩いた道は、その後も地元の人々によって使われ続け、やがて現在の道路網へと発展したのです。

私たちが何気なく利用している道も、実は200年前に忠敬が一歩ずつ足で測量して記録した道かもしれません。普段の風景も、歴史の視点で見ると少し違って見えてくるものですね。

江戸時代の地図が現代のGPSの原点だった?

伊能忠敬が作った地図と、現代のスマホに入っているGPS機能、一見まったく違うように感じますよね。でも実は、両者には意外な共通点があります。

江戸時代の測量は星の位置を正確に記録して、その位置から緯度や経度を割り出していました。現代のGPSも、衛星を使って位置を特定しています。方法は違っても、「自分がいる位置を正確に把握する」という目的は同じなのです。

伊能忠敬が地図を作るために歩いて測量した行為は、言わば人間版GPSのようなもの。忠敬の作った地図は、日本人が初めて正確な位置を把握するための基準を示した地図だったとも言えます。

つまり、江戸時代の忠敬の測量は、現代のGPSの原点とも言えるでしょう。地図を見る目がちょっと変わってきますよね。

伊能忠敬の地図が見られる場所

では、そんな忠敬の偉業を間近で感じられる場所はどこでしょうか?特に有名なのが、千葉県佐原にある伊能忠敬記念館です。

忠敬が実際に使った測量器具や、全国を歩いて作った「大日本沿海輿地全図」の一部が展示されています。この地図は現代の技術と比べても驚くほどの精度で、訪れる人たちを今も感動させています。

また、各地の博物館でも、忠敬の作った地図が定期的に公開されています。細かく描き込まれた山や川の姿を見ると、歩いて測量した忠敬の努力と熱意が伝わってきます。

実際に地図を目の前にすると、歴史がぐっと身近になるものです。機会があれば、ぜひ一度訪れてみてください。

「地図の日」の物語を誰かに話してみませんか

ここまで、「地図の日」の由来や伊能忠敬の知られざる物語をお伝えしました。普段何気なく使っている地図にも、歴史的なドラマが隠れていることに気付かれたのではないでしょうか。

この記事をきっかけに、身近な人に「地図の日」や伊能忠敬について話してみませんか?新しい話題が、普段見ている景色をちょっと新鮮に変えてくれるかもしれませんよ。