「ふりがな」と「ルビ」って何が違うの?

漢字の横に小さく書かれた読み方の案内。私たちは普段、何気なくこれを「ふりがな」と呼んでいます。でも、同じものを指して「ルビ」という言葉を使うこともありますよね。

「ふりがな」と「ルビ」、実はこれ、まったく同じものを指しているようで、実は微妙に異なる意味を持っているんです。

たとえば、手書きの文章に書き添えた読み方は「ふりがな」と呼ぶのが正確です。一方、印刷物の場合は「ルビ」と呼ぶのが一般的。この違いには、明治時代から続く印刷技術の発展が深く関わっているんです。

今では当たり前のように使われている「ルビ」という呼び方。でも、なぜ宝石の名前がついているのか、考えたことはありますか?実は、その理由を知ると、私たちの身近にある「ふりがな」の世界が、もっと魅力的に見えてくるかもしれません。

宝石のように輝く「ルビ」の意外な由来物語

19世紀後半のイギリス。この時代、印刷業界では活字の大きさを宝石の名前で呼び分けるという風習がありました。5.5ポイントの活字は「ルビー」、4.5ポイントは「ダイヤモンド」、6.5ポイントは「エメラルド」というように、美しい宝石の名前が活字のサイズを表す物差しとして使われていたんです。

明治時代に入り、日本でも本格的な活版印刷が始まります。当時、新聞や書籍では本文に5号活字(約10.5ポイント)を使い、その横に添える振り仮名には7号活字(約5.25ポイント)を使用していました。このサイズが、イギリスで「ルビー」と呼ばれていた5.5ポイントにとても近かったことから、日本の印刷業界でも「ルビ活字」という呼び方が定着していったんです。

今でこそデジタル印刷が主流ですが、活版印刷時代の「ルビ」という呼び方は、まるで宝石のように小さくきらめく文字への愛着とともに、しっかりと受け継がれています。文字の大きさを宝石に例えるなんて、なんだかロマンチックですよね。

作家たちが魅せる「ルビ」の意外な使い方

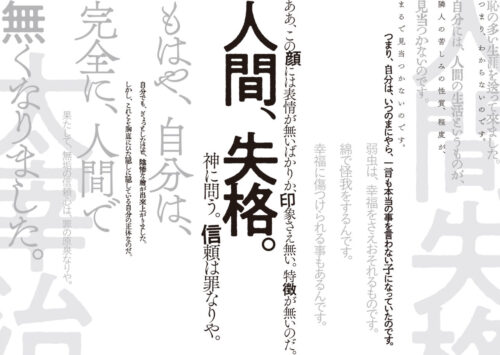

「ルビ」は単なる読み方の案内以上の魅力を秘めています。例えば、太宰治は『人間失格』で「嫩葉(わかば)」という表現を使いました。「若葉」でも「わかば」でも表現できるのに、あえて珍しい漢字に和語のルビを振ることで、独特の雰囲気を生み出しているんです。

現代の作家たちも「ルビ」を活用して、作品に深みを持たせています。たとえば筒井康隆の『トーチカ』では「薄緑色(クロレラ)」「耐熱膜(ネツサマシ)」といった形で、SF的な世界観を表現するためにルビを効果的に使っています。

このように「ルビ」は、単に漢字の読み方を示すだけでなく、作品の世界観を豊かにする表現手段としても活用されているんです。

知っているとちょっと自慢できる「ルビ」のトリビア

「ルビ」が持つ魅力は、実はまだまだあります。たとえば、イギリスの印刷業界では、なぜ活字のサイズを宝石の名前で呼んでいたのでしょうか?これには、活字職人たちの美意識が隠されています。

当時の活字は、一つ一つが手作業で作られる芸術品でした。職人たちは、文字のデザインの美しさを宝石になぞらえ、その価値を表現したのです。小さな活字ほど繊細な技術が必要だったことから、ダイヤモンドやパールといった、より貴重な宝石の名前が付けられていました。

《活字の大きさ:呼び方》

・4.5ポイント:ダイヤモンド

・5ポイント :パール

・5.5ポイント:ルビー

・6.5ポイント:エメラルド

・11ポイント :スモールパイカ

・12ポイント :パイカ

・24ポイント :ダブルパイカ

さらに面白いことに、「ルビ」を組む作業は現代でも職人技が必要とされています。たとえば、「魂」という漢字に「たましい」というルビを振ると、文字間隔が微妙に空いてしまいます。これを美しく調整する作業は、今でも編集者たちを悩ませているとか。

「ルビ」が紡ぐ新しい物語の可能性

デジタル時代に入り、「ルビ」の可能性はさらに広がっています。電子書籍では、読者が必要に応じてルビの表示・非表示を切り替えられたり、音声読み上げ機能と連動させたりすることも可能になってきました。

でも、そんな便利な機能が増えても、「ルビ」という呼び方は大切に受け継がれています。それは、この言葉に込められた「小さな宝石のように輝く文字」という美しいイメージが、私たちの心に響くからかもしれません。

今度、本や雑誌を読むとき、漢字の横に添えられた小さな文字を見つけたら、それが「ルビ」と呼ばれるようになった素敵な物語を思い出してみてください。きっと、普段何気なく目にしている「ふりがな」が、また違って見えるはずです。そして、この素敵な話を誰かに教えてあげてください。「へぇ、そうだったんだ!」という驚きの表情が見られるはずですよ。

こんな記事も読まれています

実家で見つけた『使いかけのボンド』をよく見てみると…まさかの事実に驚きの声続出「これは間違えるw」「再現度高い」と292万表示

実家で見つけた『使いかけのボンド』をよく見てみると…まさかの事実に驚きの声続出「これは間違えるw」「再現度高い」と292万表示

『お湯そろそろ貯まったかな〜』お風呂の浴槽を確認しに行ったら…悲しすぎる結末に483万表示を記録「これは辛いw」「絶望しかない」

『お湯そろそろ貯まったかな〜』お風呂の浴槽を確認しに行ったら…悲しすぎる結末に483万表示を記録「これは辛いw」「絶望しかない」