節分に蕎麦を食べる文化があった!?

「節分といえば豆まきと恵方巻!」と思っている人も多いでしょう。実際、スーパーやコンビニではこの時期になると恵方巻が大々的に売り出され、節分の象徴となっています。

しかし、かつての日本では「節分に蕎麦を食べる」という風習がありました。これは現代ではあまり知られていませんが、歴史を紐解くと、年越しそばのルーツとも深い関わりがあることが分かります。

「そもそもなぜ節分に蕎麦?」と疑問に思う方も多いはず。じつは、旧暦では節分の翌日である「立春」が新年の始まりと考えられていました。そのため、節分は現代でいう大晦日にあたる重要な日だったのです。そして、大晦日といえば年越しそば。この考えが、節分蕎麦の由来となったと言われています。

しかし、「節分蕎麦」はなぜ今では聞かれなくなったのでしょうか?また、どの地域で今もその風習が残っているのでしょうか?次の章で、詳しく解説していきます。

節分に蕎麦を食べる由来とは?

節分蕎麦の文化を知るためには、まずは「節分」の意味を理解することが大切です。現在の私たちにとって節分とは「鬼を追い払い、福を呼び込む日」ですが、かつての日本では「一年の区切り」としての役割がありました。これは、旧暦では「立春」が新しい年の始まりとされていたため、節分が大晦日に相当していたからです。

そして、大晦日といえば年越しそば。現代では12月31日に食べるものとして定着していますが、江戸時代以前は「節分の夜に蕎麦を食べる」というのが広く行われていました。これこそが「節分蕎麦」のルーツです。

また、蕎麦には特別な意味が込められていました。以下のような理由から、節分に蕎麦を食べる風習が根付いたと考えられています。

- 長寿祈願:

蕎麦は細長い形をしていることから、「長生きできるように」という願いが込められていました。 - 厄除け:

蕎麦は他の麺類に比べて切れやすい特徴があり、「一年の厄を断ち切る」という意味があるとされていました。 - 金運上昇:

江戸時代、金細工師が飛び散った金粉を集めるのに蕎麦粉を使っていたことから、「お金が集まる縁起物」とも考えられていました。

こうした縁起の良い意味がありながらも、なぜこの文化は廃れてしまったのでしょうか?次の章で、その理由と現在の状況について掘り下げていきます。

なぜ節分蕎麦は忘れられてしまったのか?

かつては全国的に広まっていた節分蕎麦ですが、現在ではほとんど耳にすることがなくなりました。その大きな理由の一つが「恵方巻の普及」です。

近年、節分といえば恵方巻が主役となっています。これはコンビニやスーパーが積極的に販売を推進し、「節分=恵方巻」というイメージを定着させたためです。特に1990年代以降、関西地方の一部の習慣だった恵方巻が全国に広まり、今や節分の風物詩となっています。

また、明治時代に新暦が導入されたことで、「12月31日が大晦日」となり、節分の位置付けが変わってしまったことも要因の一つです。旧暦では節分が年の区切りでしたが、新暦では12月31日が年越しとなったため、蕎麦を食べる習慣もそちらに移行していったのです。

さらに、現代ではそば文化自体が薄れつつあることも影響しています。昔は家庭で手打ち蕎麦を作ることもありましたが、今ではラーメンやパスタなど他の麺類が台頭し、そばを食べる機会が減ってしまいました。

しかし、一部の地域では今も節分に蕎麦を食べる文化が残っています。次の章では、現在も節分蕎麦の風習が受け継がれている地域について詳しく紹介します。

節分に蕎麦を食べる地域はどこ?

節分蕎麦が全国的に忘れ去られつつある中でも、一部の地域では今もその風習が受け継がれています。特に、蕎麦の生産が盛んな地域では、節分に蕎麦を食べる文化が根付いていることが多いようです。

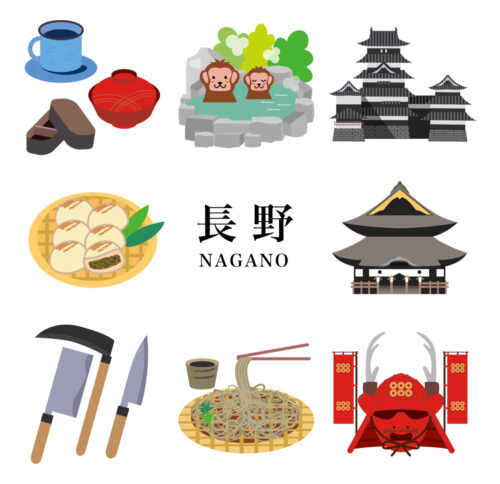

たとえば、長野県では「節分そば」の習慣が今も一部の家庭で続いており、地元の蕎麦屋でも節分の時期に特別メニューとして提供されることがあります。また、島根県の出雲地方でも、年越しそばの名残として節分に蕎麦を食べる習慣が一部残っています。

さらに、京都では「にしんそば」が節分の時期に食べられることがあり、これは「にしん」が「二親(両親)」を意味し、家族の繁栄を願う意味が込められているとされています。このように、地域ごとに特色ある蕎麦文化が今も受け継がれているのです。

これらの地域では、節分蕎麦は単なる昔の風習ではなく、家族の健康や繁栄を願う大切な食文化の一環として続いています。しかし、節分蕎麦をもっと楽しむためには、どのような食べ方があるのでしょうか?次の章では、節分蕎麦の食べ方とおすすめの具材について詳しく見ていきましょう。

節分蕎麦の食べ方とおすすめの具材

節分蕎麦には「恵方巻のように特定の方角を向いて食べる」といった決まりごとはありません。しかし、せっかく食べるなら、縁起の良い具材を取り入れたり、地域ごとのスタイルを楽しんだりすることで、より特別な一杯になります。

温かいそばか?冷たいそばか?

節分そばには特に決まりはないため、温かいかけそばでも、冷たいもりそばでもOKです。寒い時期なので温かいそばを選ぶ人が多いですが、信州そばのような風味をしっかり味わいたい場合は、冷たいざるそばもおすすめです。

また、京都ではにしんそば、山形では板そばなど、地域ごとに個性豊かな食べ方があります。節分を機に、普段食べないご当地そばを試してみるのも面白いでしょう。

節分にぴったりな縁起の良い具材

節分蕎麦をより特別なものにするためには、縁起の良い具材を取り入れるのがおすすめです。以下のような食材をトッピングして、節分の願いを込めましょう。

- えび天:エビは「腰が曲がるまで長生きする」という意味があり、長寿祈願にぴったり。

- にしん:「二親(にしん)」とかけて、家族の繁栄を願う縁起物。

- 紅白かまぼこ:紅は魔除け、白は清浄の意味を持ち、節分にふさわしい食材。

- とろろ:粘り強く生きることを象徴し、健康運アップの願いが込められる。

- ネギ:「祓う(はらう)」の意味があり、厄除けの効果があるとされる。

- 柚子:冬至にも食べられる邪気払いの食材。香りがよく、さっぱりした風味がそばに合う。

これらの具材をうまく組み合わせることで、節分そばの味わいが一層引き立ちます。さらに、そばと相性の良い「節分ならではの食事」についても見ていきましょう。

そばと一緒に楽しむ節分の行事食

節分蕎麦と一緒に、他の節分の行事食を取り入れることで、より充実した節分の食卓になります。たとえば、以下のようなメニューと組み合わせるのもおすすめです。

- 恵方巻き:無言で食べることで福を呼び込む、現代の定番節分メニュー。

- けんちん汁:関東地方で節分に食べられる精進料理。野菜たっぷりで、そばとの相性も抜群。

- 福茶:豆まきで使った豆をお茶に入れ、無病息災を願う日本の伝統的な飲み物。

こうした食材や料理とともに節分蕎麦を楽しむことで、より深く日本の食文化を感じられるはずです。しかし、そばといえば「そば前(そばを食べる前に軽くお酒を楽しむ文化)」という粋な楽しみ方もあります。次の章では、大人ならではの節分の楽しみ方について紹介します。

そば前を楽しむ!大人の節分の過ごし方

節分といえば家族で楽しむ行事のイメージがありますが、大人だからこそ味わえる粋な楽しみ方もあります。それが「そば前」。これは、そばを食べる前に軽くお酒を楽しむ江戸時代からの風習です。

そば前として選ばれるのは、日本酒や焼酎が主流。特に、冷えた体を温める熱燗は、寒い季節の節分にぴったりです。そこに、蕎麦に合うおつまみを添えれば、いつもとは一味違う節分の夜を楽しめるでしょう。

そば前におすすめのおつまみ

そば前を楽しむなら、以下のような日本酒やそばに合うおつまみを用意すると、より風情を感じられます。

- 板わさ:シンプルなかまぼこですが、わさび醤油で食べると絶品。

- 天ぷら:そばとの相性抜群。えび天や舞茸天がおすすめ。

- 焼き味噌:味噌を炙った香ばしさが、日本酒と驚くほどマッチする。

- だし巻き卵:ふんわりとした卵の甘みが、そばつゆとの相性も抜群。

そば前を楽しんだ後は、ゆっくりと節分蕎麦を味わいながら、一年の健康や幸運を願う。そんな「大人の節分」を楽しむのも、粋な過ごし方のひとつではないでしょうか。

節分蕎麦の文化を見直す時が来た

こうして節分蕎麦について深掘りしていくと、この食文化が単なる「昔の風習」ではなく、実に奥深いものだったことが分かります。しかし、恵方巻が主流になったことで、節分蕎麦の存在はすっかり忘れられつつあります。

それでも、節分蕎麦の持つ「厄除け」「長寿祈願」「金運上昇」といった縁起の良さを考えれば、再び見直されるべき文化ではないでしょうか? そばは栄養価も高く、ヘルシーな食べ物としても注目されています。節分の時期に家族で食べるのはもちろん、健康を意識して日常的に取り入れるのもよいかもしれません。

また、最近では「季節のイベントを大切にしたい」という風潮が高まっており、伝統的な食文化に再び注目が集まっています。節分蕎麦も、こうした流れの中で再び息を吹き返すかもしれません。

今年の節分は蕎麦で新たな楽しみを

節分蕎麦は、ただの古い風習ではなく、日本の食文化の一部として長く受け継がれてきました。厄を払い、新しい年を迎えるための大切な儀式として、改めて取り入れてみる価値は十分にあります。

もしこれまで節分に恵方巻だけを食べていたなら、今年はそこに蕎麦を加えてみるのはいかがでしょうか?家族と一緒に蕎麦をすすりながら、新たな一年の健康や幸運を願う。そんな特別な節分を過ごしてみるのも、きっと素敵な体験になるはずです。

節分蕎麦という伝統を知った今、あなたの食卓にも、新しい楽しみを加えてみてはいかがでしょうか?

| 意味 | 理由・背景 |

|---|---|

| 長寿祈願 | 蕎麦の細長い形状にちなんで、「細く長く生きる」ことを願う。 |

| 厄除け | 蕎麦は他の麺類よりも切れやすいことから、「一年の厄を断ち切る」意味が込められている。 |

| 金運上昇 | 江戸時代、金細工師が散らばった金粉を蕎麦粉で集めていたことから、「お金が集まる」縁起物とされた。 |

| 健康祈願 | 蕎麦は栄養価が高く、胃腸の働きを助ける食物繊維やビタミンB群を豊富に含むため、無病息災を願って食べられた。 |

| 種類 | 食べるタイミング | 意味 |

|---|---|---|

| 節分蕎麦 | 旧暦の「大晦日」にあたる節分の日 | 新しい年(立春)を迎えるための厄払い、長寿祈願 |

| 年越しそば | 12月31日(新暦の大晦日) | 一年の厄を断ち、新年の幸運を願う |