牛肉は『ビーフ』牛は『カウ』

私たちが普段何気なく使っている「ビーフ(beef)」と「カウ(cow)」。どちらも「牛」に関係する言葉ですが、なぜ肉になると呼び方が変わるのか? 気になりますよね。

今回は、牛に関する意外な雑学をお届け。「ビーフ」と「カウ」の不思議な関係について解説していきます!最後までお読みいただくと、ちょっぴり牛について詳しくなれることでしょう。

牛肉を『ビーフ』牛を『カウ』と呼ぶ理由

結論から述べると、牛肉が「ビーフ」、牛は「カウ」と呼ばれるのは、動物名と食用肉を表す言葉が異なる言語に由来しているためです。

事の発端はイギリス。1066年、フランス北西部のノルマン人の公爵がイギリスを征服し、ウィリアム1世として即位しました。ノルマン人はフランス語を話していたため、宮廷や議会などの公的な場ではフランス語が使われるようになり、イギリスにおける公用語もフランス語に変化。英語は一時的に表舞台から姿を消します。

しかし、公用語がフランス語に変わっても庶民の間では英語が使われ続けていました。当時、家畜を育てるのは英語を話す庶民。肉料理を食べるのはフランス語を使う貴族でした。そのため、動物を指す言葉には古英語の「cow(カウ)」や「ox(オックス)」が使われ、食肉にはフランス語由来の「beef(ビーフ)」が定着したのです。

肉になると呼び方が変わる例は他にもある

前述した経緯から、肉になると呼び方が変わる動物は牛以外にも存在します。

動物名(古英語由来)→食用肉(フランス語由来)

- 子牛:calf → veal

- 豚:swine, pig → pork, bacon

- 羊:sheep → mutton

- 鹿:deer → venison

私たちが普段当たり前のように使っている、ポークやベーコン、マトンなどの言葉は実はフランス語由来。一方で動物の名前は英語が由来だったのです。意外ですよね。だから、食用肉になると名前が変わるわけです。

動物名と食用肉を表す言葉は異なる言語由来だった

今回の雑学を振り返ってみましょう。

牛肉が「ビーフ」、牛が「カウ」と呼ばれる理由。それは、動物名と食用肉の言葉が異なる言語に由来しているため。1066年にノルマン人がイギリスを征服し、公用語がフランス語に変わりました。当時、家畜を育てるのは英語を話す庶民、肉を食べるのはフランス語を話す貴族だったため、動物名は古英語(cow, ox)、食用肉はフランス語(beef)になったのです。

この影響で、他の動物も同様に呼び方が変わっています。普段使っている「ポーク」や「ベーコン」も、実はフランス語由来だったのです。

今回の雑学、面白かったらぜひ周りの人にも教えてみてください。

こんな記事も読まれています

寝ている猫ちゃんのプリケツにネット民メロメロ!「魅惑なオチリとあんよ♡」

寝ている猫ちゃんのプリケツにネット民メロメロ!「魅惑なオチリとあんよ♡」

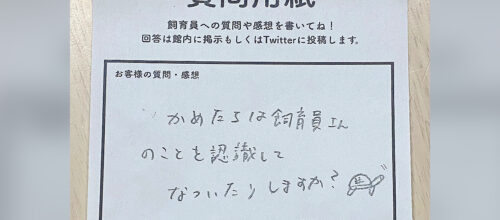

『ウミガメの施設』に届いた質問に飼育員が回答…あまりにも切なすぎる答えが話題に「浮気現場w」「センスある」と652万表示

『ウミガメの施設』に届いた質問に飼育員が回答…あまりにも切なすぎる答えが話題に「浮気現場w」「センスある」と652万表示