江戸時代の屋台は庶民の憩いの場だった

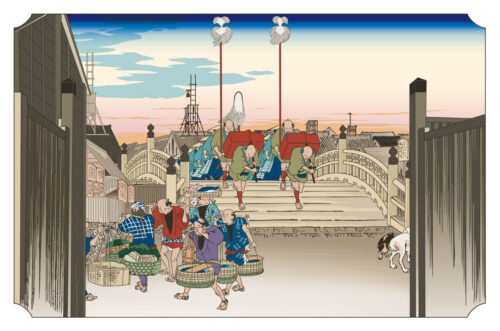

時代劇を見ていると、提灯の淡い灯りの下でにぎやかに蕎麦をすする江戸っ子たちの姿がよく登場します。仕事帰りの職人や、酒を楽しむ町人たちが屋台に集まり、日々の疲れを癒やす光景はどこか懐かしく感じられますよね。

実際、江戸時代の屋台は、単なる食事場所というよりも庶民の生活に密着した社交場でした。当時は外食が今よりもずっと身近で、庶民にとって屋台での食事は生活の一部だったのです。

屋台の魅力は、手頃な値段で素早くお腹を満たせる手軽さだけではありません。隣り合った知らない者同士でも気軽に会話を楽しめる、庶民ならではの交流の場でした。現代のカフェや居酒屋のように、人々が集い、気楽に時間を共有できる憩いのスポットだったのです。

なぜ江戸時代に屋台が流行ったのか

江戸時代に屋台文化が広く浸透した背景には、江戸特有の生活環境が深く関係しています。特に重要な理由として、「単身者が多く自炊が難しかったこと」と「火事のリスクを避けるため」という二つが挙げられます。

江戸っ子は自炊が苦手だった?

江戸の町には地方からの出稼ぎ労働者や単身男性の職人が数多く住んでいました。彼らの住む長屋には調理設備が整っておらず、自炊は非常に不便でした。実際に当時の資料によると、一日の仕事を終えた職人が自宅で料理をすることはほとんどなかったとされています。

現代でいえば、キッチン設備のないアパートで一人暮らしをしているようなものでしょう。そのため、多くの庶民は毎日の食事を屋台に頼っていました。

火事が多く家庭での火の使用を控えた

江戸は頻繁に大規模な火災が起きる町として知られていました。木造住宅が密集し、火の手が上がれば瞬く間に燃え広がります。そのため、「火を使わない」という安全対策が日常生活の中に自然と浸透していました。

当時は「火事と喧嘩は江戸の華」とまで言われるほど頻発していたため、家で料理をすることは避けられました。その結果、火を使った料理を提供する屋台が庶民の生活に欠かせない存在となったのです。

このように、屋台が流行したのは単なるグルメブームではなく、江戸ならではの社会的な背景が大きく影響していました。

江戸の屋台で大人気だった食べ物

江戸の屋台には様々な食べ物がありましたが、中でも特に人気だった料理は「天ぷら」「蕎麦」「握り寿司」の3つです。これらは現在でもよく知られているものですが、江戸時代の庶民にとっては特別な意味がありました。

揚げたてを楽しむ天ぷら

屋台で特に愛された料理のひとつが天ぷらです。当時の屋台の天ぷらは、串に刺した野菜や魚介をその場でサッと揚げ、熱々のまま提供されました。値段も手頃で、一本あたり4~6文(現在でいうと約60〜100円程度)と庶民でも気軽に楽しめる価格でした。

天ぷらは揚げたてが命です。現代でいうところのファストフード感覚で、仕事の合間や帰り道に気軽に立ち寄れる便利さが、江戸っ子の間で大ヒットした理由でした。

夜の街を歩く蕎麦売りの声

蕎麦も屋台を代表する人気料理のひとつでした。特に「夜鳴き蕎麦」と呼ばれる、夜に町中を売り歩く蕎麦屋台が庶民から好評でした。静かな夜に響く「そば~、そば~」という蕎麦売りの声を聞くと、思わず外に出て食べたくなったそうです。

当時の江戸は照明設備が十分でなく、夜間の飲食店が少なかったため、この夜鳴き蕎麦の屋台は多くの庶民の胃袋を満たす存在となりました。今で言えば、深夜に無性に食べたくなるコンビニのカップ麺のような感覚でしょうか。

屋台から生まれた握り寿司

江戸時代の屋台から生まれた料理として特に知られているのが、握り寿司です。現在では高級店から回転寿司まで幅広く楽しめますが、実はもともとは庶民向けの気軽な屋台料理でした。

握り寿司が屋台で人気になった理由は、手軽で早く食べられることに加え、季節の新鮮なネタを使った贅沢感を手頃な価格で味わえたからです。小腹が空いたときにちょうどよく、庶民にとっては手頃な贅沢だったのですね。

屋台に集う江戸っ子のリアルな日常

屋台は単なる食事の場を超えて、江戸っ子たちが織りなす日常生活の舞台でもありました。そこでは庶民ならではの交流や、ちょっとしたトラブルなど、さまざまな人間模様が展開されていました。

江戸屋台ならではのルールとは?

当時の屋台には独自のマナーがありました。その一つが「食べ終わったらすぐ席を譲る」という暗黙のルールです。屋台は席数が限られており、混雑時には次々に新しい客がやってきます。

そのため、食事を終えた客は素早く席を立ち、他の客に譲ることが当たり前のマナーでした。こうしたさりげない気遣いが、庶民同士の交流を深めるきっかけにもなったのです。

屋台で起こったトラブルの数々

もちろん、屋台は常に穏やかな場所だったわけではありません。時には料金を払わずに逃げる客が出たり、酒に酔った客同士の言い争いが始まったりと、ちょっとしたトラブルも日常的でした。

特に、酔った客がうっかり他の客の天ぷらを食べてしまい、軽い口論になることも珍しくなかったそうです。ただ、そんな出来事さえも江戸屋台の活気の一部として、庶民にとっては日常の楽しいエピソードだったようです。

江戸の屋台文化は今に生きている

江戸時代の屋台は過去の話だと思われがちですが、実は私たちの現代の食文化にも深く関わっています。昔の江戸っ子が楽しんだ屋台のスタイルは形を変えて、今も私たちの日常生活に溶け込んでいるのです。

立ち食い文化は江戸屋台から始まった

私たちが日常的に利用する駅の立ち食い蕎麦や立ち食い寿司のルーツは、実は江戸時代の屋台文化にあります。当時の屋台には椅子がなく、立ったまま食事をとるのが一般的でした。これが現在の「立ち食い」の原型となっています。

急いで食べる現代のビジネスマンの姿は、仕事の合間に屋台でさっと食事を済ませていた江戸っ子たちの姿とよく似ています。いつの時代も手軽で速い食事は忙しい人々の味方だといえるでしょう。

今も江戸の味を感じられるスポット

江戸時代の味わいを今も体験できる場所が東京にはいくつかあります。浅草の仲見世通りでは、当時と変わらぬ甘酒や団子などが気軽に楽しめます。また、両国や日本橋エリアでは、江戸時代から続く老舗があり、昔ながらの蕎麦や天ぷらを味わえるスポットも残っています。

こうした場所を訪れれば、まるで江戸の屋台にタイムスリップしたような気分を味わえるはずです。

江戸時代の屋台雑学を誰かに教えたくなる

江戸時代の屋台文化には、私たちが普段何気なく口にしている食べ物の意外なルーツや、現代の生活に繋がる興味深いエピソードが詰まっています。例えば、こんなふうに誰かに話してみてはどうでしょうか。

「知ってる?今よく食べる握り寿司、実は江戸時代の屋台が始まりだったんだって!」

「天ぷらが手軽に楽しめるのも、江戸っ子が屋台で立ち食いしてたおかげらしいよ。」

普段の何気ない会話の中でちょっとした雑学を話すだけで、いつもと違う新鮮な楽しさが生まれるはずです。ぜひ家族や友人との話題に加えてみてくださいね。