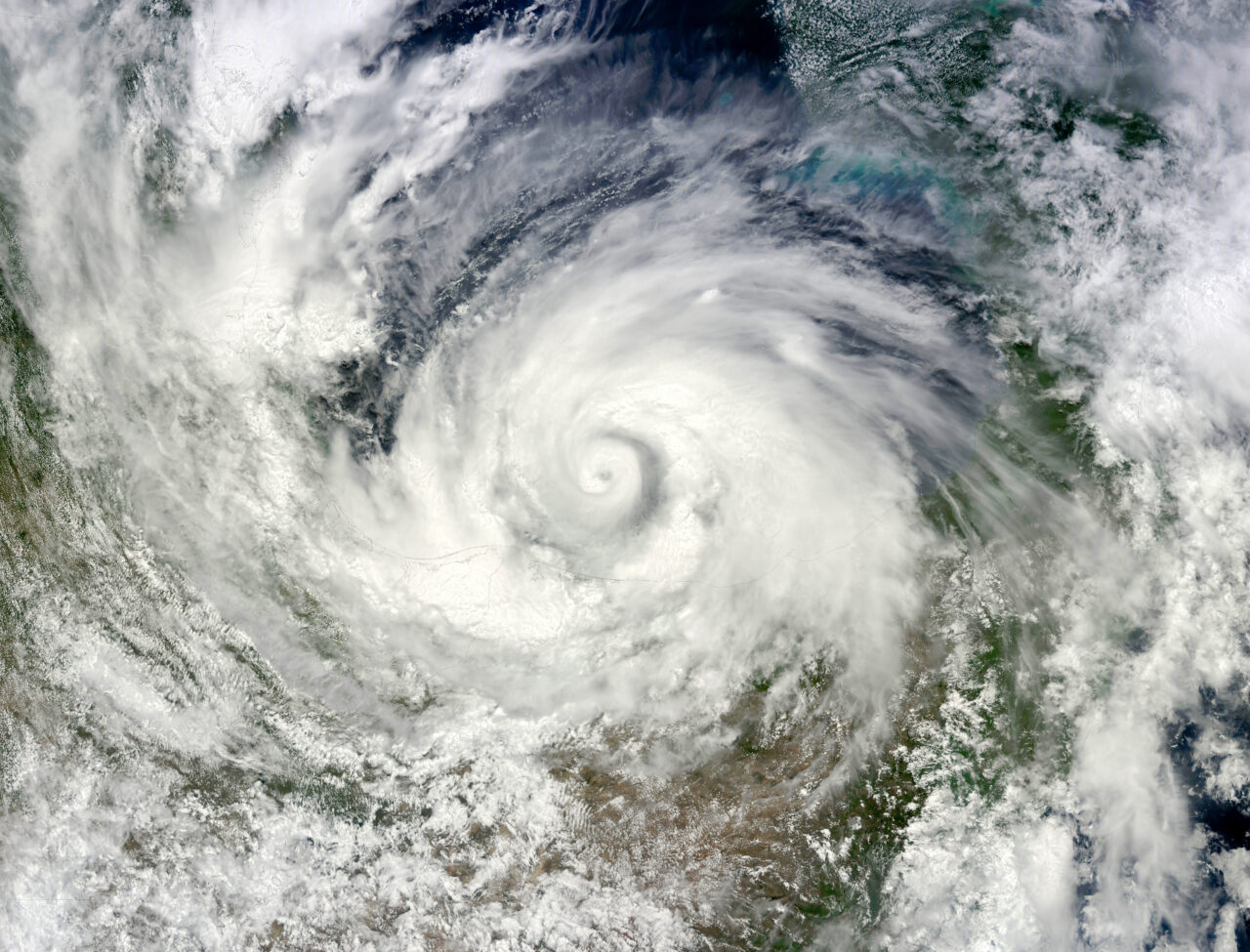

ハリケーンの名前はなぜ女性が多いのか?

ニュースやネット記事などで『カトリーナ』や『イルマ』といった女性の名前がついたハリケーンについて聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

実はハリケーンに女性名が多いのは偶然ではありません。その理由は、もともとアメリカ軍が嵐を女性に例えて呼んでいたことに由来します。

1953年、アメリカの気象当局が正式にハリケーンに女性の名前をつけ始めました。当時の軍隊では嵐を「予測できない女性の気まぐれ」といった比喩で表現する習慣があり、それが公式な命名方法に採用されたというわけです。

これは現代から見ると不思議に感じるかもしれませんが、当時はごく自然な発想だったのです。

台風との違いをスッキリ整理

ここまでハリケーンの名前が女性名になった理由を見てきましたが、「台風の場合はどうなの?」と疑問を感じた方もいるかもしれません。

実は、日本を含むアジア地域の台風は、ハリケーンとは全く違う方法で名前がつけられています。

台風にはあらかじめ男女関係なく名前が割り当てられ、順番に使用されています。例えばフィリピンに大きな被害をもたらした台風「ハイエン」や、日本で耳にしたことがあるかもしれない「ヤマネコ」「トカゲ」といった動物の名前まであります。

このように、ハリケーンは男女交互で主に人名が使われる一方、台風はあらかじめ決められたリストから動物や植物、地名など幅広い名前が使われています。

同じように強力な熱帯低気圧でも、地域によって名前のつけ方に違いがあることを知っていると、ちょっとした雑学として面白いですよね。

ハリケーンの名前が「男女交互」へと変わった理由

ハリケーンが女性名ばかりだった時代は、意外にもそれほど長くありません。1953年に女性名での命名が正式に始まりましたが、その後、1979年には男女交互に変更されました。

この変更がなぜ起きたのか。その背景には当時のアメリカ社会の変化がありました。

1950年代から70年代にかけてのアメリカは、女性の社会的役割が大きく見直された時期でした。社会の各方面で男女の平等を訴える動きが強まり、ハリケーンの命名についても女性名だけを使うことに対して「差別的だ」とする批判が出始めました。

そうした批判を受けて、1979年から男女交互に名前がつけられるようになったのです。これにより、今では男女交互というルールが定着しています。

二度と使われない「永久欠番」の名前とは?

ハリケーンの名前は、実は何年かごとに同じ名前が繰り返し使われています。ただし例外もあり、大きな被害をもたらした名前は人々への配慮から二度と使われないようになっています。

たとえば2005年の「カトリーナ」。アメリカ南部、特にニューオーリンズに深刻な被害を与えたため、それ以降は使われなくなりました。同じように2017年の「イルマ」や、2022年の「イアン」も、甚大な被害を理由に、名前のリストから外されました。

「永久欠番」と表現していますが、これは番号ではなく名前そのものがリストから除外される仕組みで、スポーツで活躍した選手の背番号が敬意を示して使われなくなるのと似たイメージです。

こうすることで、名前が持つ悲劇的な記憶が人々の心に残り続けることを避けているのです。

女性名ハリケーンのほうが危険ってホント?

実は、ハリケーンに関してはもう一つ興味深い説があります。それは「女性の名前を持つハリケーンのほうが、被害が大きくなりやすい」というものです。

これは2014年にイリノイ大学の研究チームが発表したもので、大きな話題になりました。この研究によると、女性名がついたハリケーンでは、男性名のものに比べて死亡率が高くなる傾向が見られたのです。

その理由として挙げられたのが、「女性の名前は穏やかな印象を与えるため、避難や防災対策が遅れてしまう」という心理的な要因でした。

一方で、この研究には批判的な意見もあります。たとえば、NOAA(アメリカ海洋大気庁)の公式データセット「HURDAT2」(2000年~2024年)による男女別死者数の中央値を分析してみると、必ずしも女性名のほうが被害が大きいとは言えないケースも見受けられました。

ハリケーンの被害は単純に名前の性別だけで決まるものではありません。専門家の間でも、「性別による心理効果がどれほど影響するのか、まだ確かな結論は出ていない」と指摘されています。

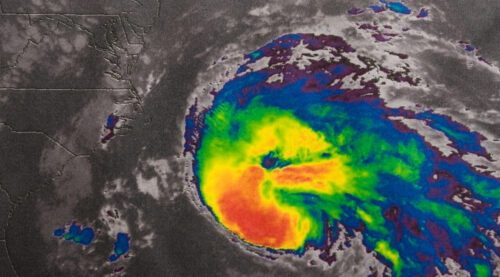

実は名前より重要な「強さ」と「進むルート」の話

ハリケーンの被害が名前の性別で決まると思われがちですが、実際には「強さ(カテゴリー)」や「進むルート(進路)」の方がずっと重要です。

強さは1~5までの5段階で示され、数字が大きくなるほど強力になります。例えば「カテゴリー5」は家屋が全壊するほど強烈で、1992年にフロリダを襲った男性名の「アンドリュー」がその典型例です。

また、進むルートも大切です。人口が多い都市部を直撃すれば被害が大きくなりますが、人が少ない地域なら被害は軽減されます。これは日本で例えるなら、強力な台風が都会を直撃するのか、海沿いや山間部を通るのかで被害が大きく違ってくるのと同じです。

つまり、ハリケーンは名前よりも、どれくらいの強さで、どこを通るのかに注目することが理解のポイントです。

名前の雑学を楽しみながら、こうしたポイントを少し押さえておくと、ニュースがより身近で面白く感じられるようになりますよ。

ニュースがもっと楽しくなる名前の雑学

ハリケーンの名前について、最後にちょっと面白い雑学を紹介しましょう。

一つ目は、「使われるアルファベットはあらかじめ決まっている」ということです。

実はハリケーンの名前はAからWまでの21文字を順番に使って命名されます。ただしQやU、X、Y、Zは使われません。その理由は、これらの文字で始まる名前が少なくてリストが作りにくいからだそうです。

二つ目は、「アルファベットが足りないときの特別ルール」です。

一年で発生するハリケーンが多すぎて、21の名前を使い切ってしまったらどうなるのでしょうか?実は、あらかじめ用意された「予備のリスト」が登場し、さらに新しい名前が付けられます。

こうした名前に関する小さなルールを知ると、なんとなくニュースが楽しみになりますよね。もしこの記事が面白かったら、ぜひ周りの人にも教えてみてくださいね。

こんな記事も読まれています

誕生日に『夫が料理を作ってくれた』結果…スープの底から出てきた”まさかの食材”に388万表示の反響「切るの大変そうw」「笑った」

誕生日に『夫が料理を作ってくれた』結果…スープの底から出てきた”まさかの食材”に388万表示の反響「切るの大変そうw」「笑った」

『アザラシの置物』を車内に飾っていた結果…暑さに負けた衝撃的な姿に2317万表示の大反響「夏バテ笑」「これはこれで可愛いw」

『アザラシの置物』を車内に飾っていた結果…暑さに負けた衝撃的な姿に2317万表示の大反響「夏バテ笑」「これはこれで可愛いw」