「げんまん」が意味する恐怖の罰

誰かと約束をする時に、小指同士を絡ませ合って行う「指切りげんまん」。子どもの頃に笑いながら歌ったことがあるという人も多いかもしれませんが、実はこのわらべ歌には怖い意味が込められているのをご存じでしょうか。

中でも、多くの人が何も知らずに歌ってきた指切りげんまんの「げんまん」は、本来ならば「拳万」と書きます。

これは漢字の通り、「握り拳(こぶし)で1万回ぶつ」という意味で、要は約束を破ったらこれ以上ないくらいに殴りますよということを伝える何とも恐ろしい歌だったのです!

誰かとの約束は、それほどまでに守らなければいけない思いものなのだとストレートに表現していたのですね。

「指切り」そのものにも怖すぎる由来があった!

そもそも、指切りげんまんの「指切り」にも、微笑ましさとはかけ離れた恐怖の事実が隠されています。指切りにはどんな由来があるのでしょうか。

指切りの由来①血判状

指切りのルーツには諸説ありますが、そのうちの1つは血判状です。

今では契約書などを通じて約束を交わす時、判子を押すのが一般的ですが、かつては自分の「指先」を軽く「切って」出血させ、それを紙に写して証明としていました。まさに「指切り」による約束というわけです。

ちなみに、朱肉を指先につけて契約書などに押す拇印は、その名残りでもあります。

指切りの由来②遊女の誓い

そしてもう1つは、指切りの風習は吉原の遊女から始まったというものです。かつての遊女たちには、想いを寄せる男性客に対して小指の第一関節から先を切り落としたものを渡すという風習がありました。

これは、「心中立て(しんじゅうだて)」と呼ばれる遊女から男性客への本気度を伝える誓いの証であり、生えかわることがない指先を「生涯変わることのない愛情」に見立てていたと言います。

簡単に生えかわる髪の毛や爪といったものに比べれば、覚悟が伝わる「指切り」ではありますが、現代ではその痛々しさと指をもらうという恐怖の風習にぞっとしてしまいます。

ただし、この指切りには抜け道もあり、実際には本物の小指ではなく、偽造品が渡されることもあったのだとか。

いずれにしても、次第に一般へと広がった吉原の驚きの風習が、小指を切って渡すのではなく、小指同士を絡ませ合う微笑ましいものに変化したのにはホッとするほかありませんね。

約束を破ると「げんまん」だけでは済まない?

指切りげんまんのわらべ歌の歌詞をひも解いてみると、約束を破った後に受ける罰は「げんまん(拳万)」だけでは済まないことも記されています。

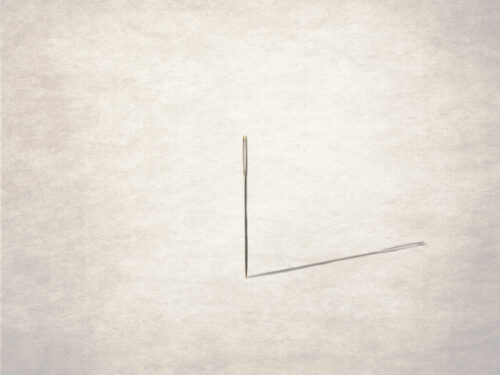

地域によって多少の違いはありますが、一般的には「指切りげんまん、嘘ついたらはりせんぼん飲ます、指切った」となることが多いもの。この「はりせんぼん」は、漢字に直すと「針千本」となります。

つまり、約束を破った暁には、拳で1万回殴られるだけでなく、縫い針を1000本飲みこまなければいけないという罰が待っているのです。

先ほどの遊女の例で考えてみると、小指を切り落として心中を誓うほどの愛を示したのですから、男性客にもそれ相応の覚悟を求めるという意味もあるのでしょう。指切りげんまんには、男女の重く熱烈すぎる愛まで込められていたようです。

指切りげんまんは約束を守る大事さを伝える歌

指切りが生まれた背景や、「拳万」と書くげんまんの本当の意味を理解してみると、背筋が寒くなるような思いに駆られてしまいます。

しかし、本来ちゃんと約束したことを守っていれば、1万回も殴られたり、縫い針を大量に飲み込んだりするはめにはならないということ。

誰かと約束したのであればそれを誠実に守るべきであるという事実は、人間関係で揉め事を起こさないためにはとても大事な、今も昔も変わらないルールなのですね。