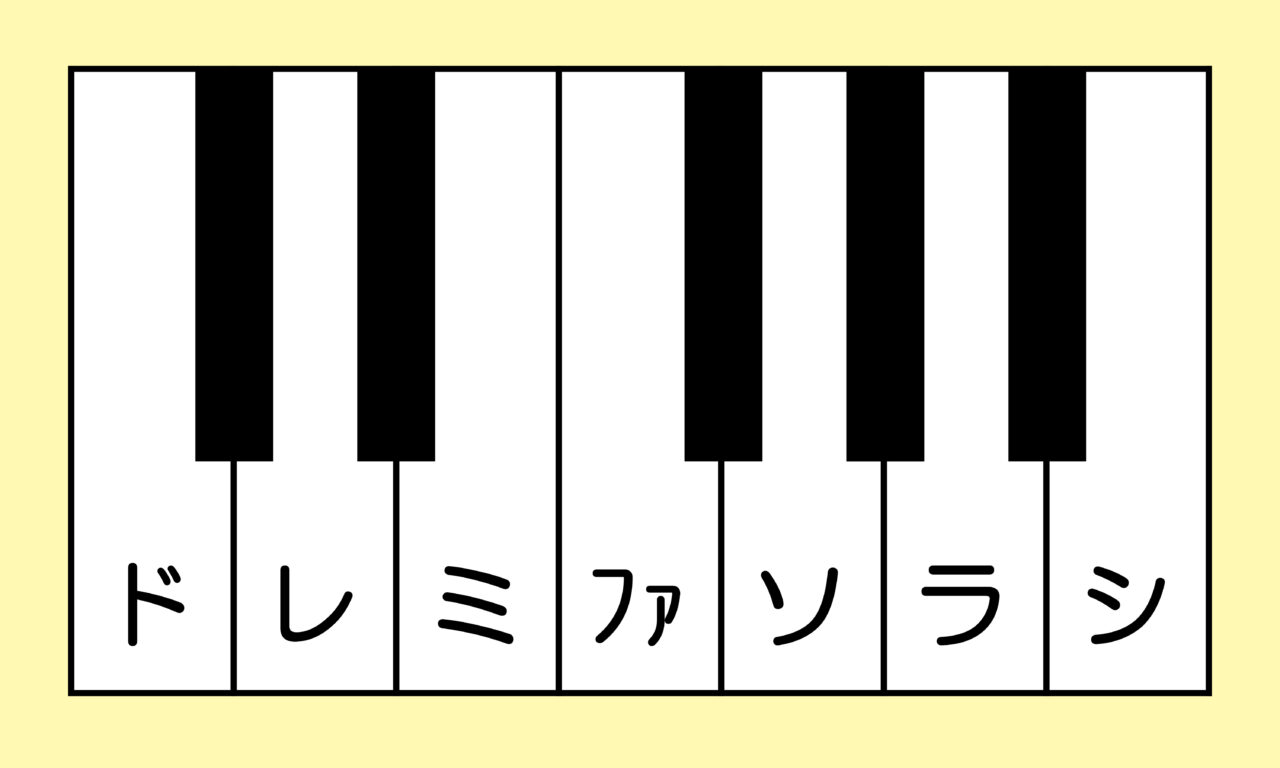

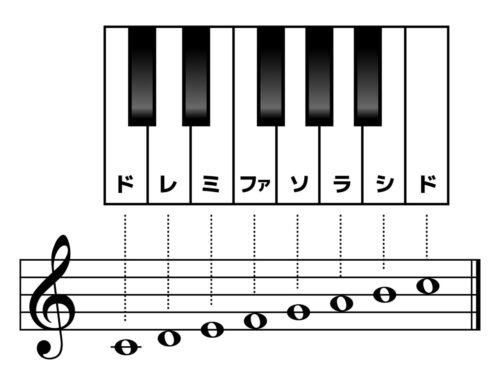

ドレミファソラシド

「ドレミファソラシド」誰もが一度は口にしたことのある音の羅列。実はこの「ドレミファソラシド」は、日本語ではなくイタリア語から来ているんです。驚きですよね。

今回は、音楽の基本である“ドレミファソラシド”に関する面白い雑学をお届け。最後までお読みいただくと、少しだけ物知りになれることでしょう。

「ドレミファソラシド」は日本語ではなくイタリア語

前述の通り「ドレミファソラシド」は、日本語ではなく「イタリア語」。なぜイタリア語なのかというと、その背景には音楽の歴史が関係しています。

現在のように五線譜を使って音楽を記録する方法が広まったのは、17世紀ごろのイタリアだと言われています。また、中世からルネサンス期にかけて、音楽は教会を中心に発展していきました。当時のカトリック教会の中枢はローマにあり、公的な言語としてイタリア語が多く使われていたそうです。

つまり、イタリアはヨーロッパにおいて音楽の中心地。そのため、音楽に関する用語の多くがイタリア語由来となり、「ドレミファソラシド」もそのひとつだったといわれています。

他にも「ドレミファソラシド」は、もともとグレゴリオ聖歌の歌詞だった、という説もあるそうです。この説によると、聖歌の歌詞をそのまま音名にしたみたいです。

ちなみに、「フォルテ(強く)」「ピアノ(弱く)」「クレッシェンド(だんだん大きく)」といった音楽用語も、すべてイタリア語。ヨーロッパの音楽文化において、イタリアは中心的な役割を果たしていたようですね。

ドレミファソラシドを日本語にすると…

それでは、イタリア語である「ドレミファソラシド」を日本語に翻訳するとどういった表現になるのか?その答えは「ハニホヘトイロハ」。日本では「イロハニホヘト」でお馴染みの「いろは歌」と言った方がピンときやすいでしょう。

しかし、なぜ「いろは歌」は「ハニホヘトイロハ」と言わず、「イロハニホヘト」という順番なのか?気になりますよね。

これに関しても諸説ありますが、「ドレミファソラシド」という音の並びは、実は最初からこの順番だったわけではありません。かつては「ラ」から始まり、「ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ」という順番で使われていた時代もあったそうです。

ドレミファソラシドと聞いたら今回の雑学を思い出してみよう!

今回の雑学を振り返ってみましょう。

「ドレミファソラシド」は日本語ではなくイタリア語。日本語に訳すと「ハニホヘトイロハ」といいます。

今回の雑学、面白かったらぜひ、周りの人にも教えてあげてみてください。音楽好きな人に教えてあげると、話が盛り上がるかもしれませんよ。

こんな記事も読まれています

リアルすぎる『鮭パン』に驚愕の声続々…断面までこだわった作品が833万表示を突破「中身まで再現されててすごい」「二度見した」

リアルすぎる『鮭パン』に驚愕の声続々…断面までこだわった作品が833万表示を突破「中身まで再現されててすごい」「二度見した」

『ラオス』で溜め池を撮影した結果…思わず二度見しちゃう驚きの光景に1万1000いいねの反響「気持ちよさそうw」「本物なの?」

『ラオス』で溜め池を撮影した結果…思わず二度見しちゃう驚きの光景に1万1000いいねの反響「気持ちよさそうw」「本物なの?」