『狂言』と『能』

「狂言と能って、同じようなものじゃないの?」そう思っている方は、多いかもしれません。どちらも日本の伝統芸能で、装束をまとい、舞台で演じられる。一見するとそっくりですよね。でも実は、この2つ、まったくの別物。目的も、雰囲気も、演じ方も、驚くほど違うのです!

今回は、狂言と能の違いについてわかりやすく解説します。最後まで読めば、「どっちがどっちだっけ?」なんてもう迷いませんよ!

まずは『狂言』について…

狂言は、庶民の日常のちょっとした出来事をテーマにした、親しみやすい舞台芸術。代表的な演目には「三番叟」「奈須与市語」「萩大名」などが挙げられます。

派手な衣装や仮面(能面)は使わず、素顔で自然体の演技を行う「直面(ひためん)」が特徴。セリフは昔の言葉ながらも、どこか現代にも通じるユーモアがある「~でござる」の口語調。軽い会話のやりとりで物語が進んでいきます。

動きや言葉のリズムもコミカルで、舞台を観ながら思わずクスッと笑ってしまうこともしばしば。また、上演前には役者が内容を説明してくれることが多く、予備知識がなくても安心して楽しめます。登場人物の振る舞いや舞台の様子を頭の中で思い描きながら観ると、より一層おもしろさが伝わってくるでしょう。

それでは『能』とは…

能は、厳かな雰囲気の中で、美しい衣装と能面を使って演じられる日本の伝統芸能です。セリフは「~でそうろう」という文語調で語られ、「謡(うたい)」という歌や「舞(まい)」と呼ばれる静かな動きが、物語の世界観をじっくりと描き出します。

舞台では、神話や歴史上の人物を題材にした悲劇的な物語がよく取り上げられ、現実の時間軸で進む「現在能」と、夢や霊の世界を描く「夢幻能」という2つのスタイルがあります。

能を深く楽しむには、あらかじめあらすじや背景をチェックしておくのがおすすめです。登場人物の感情は大きな動きではなく、わずかな所作や表情の変化で表現されるため、内容を理解しているとその奥行きがより感じられます。

特に能面は、見る角度によって印象が変わる独特の魅力があるため、座る位置によって感想が異なります。初めての方は、正面の席から鑑賞すると、その繊細な美しさをしっかり味わえるでしょう。

『狂言』と『能』の違い

今回の雑学を振り返ってみましょう。

「狂言」は、庶民の日常を題材にした舞台芸術で、素顔で演じられるのが特徴です。わかりやすい言葉と軽快な会話・動きで展開され、予備知識がなくても気軽に楽しめます。

一方、「能」は、美しい装束と能面を用いた格式ある伝統芸能。神話や歴史を題材に、静かな歌や舞で深い物語を表現します。内容を事前に知っておくと、微細な演技の魅力がより味わえます。

今回の雑学、狂言や能を観賞するときにでも思い出してみてください。もしかすると、狂言・能がより一層楽しめるかもしれませんよ。

こんな記事も読まれています

海辺の強風に耐える『鳥たち』を撮影した結果…大量のお餅みたいな状況が可愛すぎると225万表示「いっぱい転がってて最高w」

海辺の強風に耐える『鳥たち』を撮影した結果…大量のお餅みたいな状況が可愛すぎると225万表示「いっぱい転がってて最高w」

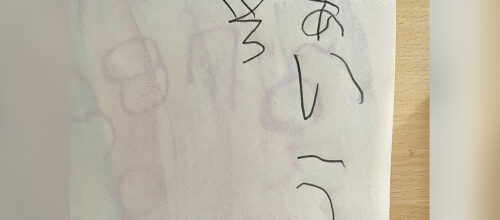

覚えたての『ひらがな』を4歳児が書いた結果…独特な文字の形が可愛すぎると10万表示「子どもの書く字大好き」「一生懸命さが伝わる」

覚えたての『ひらがな』を4歳児が書いた結果…独特な文字の形が可愛すぎると10万表示「子どもの書く字大好き」「一生懸命さが伝わる」