『考える人』は地獄の門を見ている?本当の意味とは

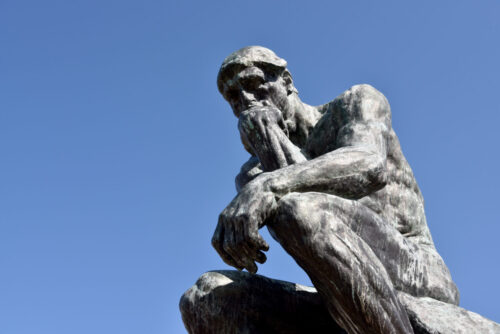

美術館や写真で何度も目にしたことがある「考える人」。筋肉質な体を前傾させ、右手を顎に当て、じっと何かを考え込んでいる姿が特徴的ですね。哲学者のように物思いにふける姿が印象的なこの彫刻は、「深く思索する人間の象徴」として広く認識されています。

しかし、実は「考える人」が単独作品として制作されたわけではないことをご存じでしょうか?

この彫刻は、もともとオーギュスト・ロダンが手がけた巨大なブロンズ彫刻「地獄の門」の一部でした。そして、「考える人」はこの門の頂点に配置され、下界を見下ろすような姿勢を取っています。

ここで疑問が生じます。「考える人」は本当に思索にふけっているのでしょうか?それとも、地獄に落ちる人々をただ見つめているだけなのでしょうか?この作品の本当の意味を理解するために、まずは「地獄の門」という作品について詳しく見ていきましょう。

地獄の門とは?ダンテの神曲を題材にした巨大彫刻

「地獄の門」は、フランスの彫刻家オーギュスト・ロダンが1880年に制作を開始した作品です。もともとはフランス政府が新設を計画していた装飾美術館の正面入口として依頼されたもので、ロダンはこの門を、ダンテ・アリギエーリの叙事詩『神曲』の「地獄篇」をテーマにして制作しました。

『神曲』の世界観とは?

ダンテの『神曲』は、地獄・煉獄・天国の三部構成になっています。そのうち「地獄篇」では、主人公であるダンテが、古代ローマの詩人ウェルギリウスの導きで地獄を巡る様子が描かれています。地獄の入り口には「この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ」と書かれており、罪人たちはそれぞれの罪に応じた罰を受けながら苦しんでいます。

ロダンは、この地獄の世界を彫刻で表現しようとしました。「地獄の門」には、200体以上の人物像が配置されており、それぞれがダンテの物語に登場するキャラクターに対応しています。

「地獄の門」に登場する代表的な彫刻

- 三つの影:

門の頂点に位置する三体の人物像で、「この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ」という言葉を象徴している。 - パオロとフランチェスカ:

許されざる愛に落ちた男女の像で、二人は死後も永遠に引き裂かれる運命にある。 - ウゴリーノと息子たち:

飢えに苦しむウゴリーノ伯爵が、自分の息子たちを食べる運命にあるという地獄の悲劇を描いている。

そして、この門の最も高い場所に座っているのが「考える人」です。ここからは、この彫刻が一体どんな意味を持つのかを詳しく考えていきましょう。

『考える人』は本当に考えているのか?驚きの解釈

「考える人」と聞くと、多くの人が「何か哲学的なことを深く考えている姿」と想像するのではないでしょうか。しかし、「地獄の門」との関係を知ると、この像に対する見方が変わります。

実は、「考える人」は「地獄に落ちる罪人たちを見下ろしているだけではないか?」という解釈も存在します。

まず、この像のポーズをよく見てみましょう。右手を顎に当て、うつむくように座り込んでいます。一見すると、何か深く考え込んでいるように見えますが、表情にはどこか苦悩の影が漂っています。

考えられる解釈は大きく分けて二つあります。

① 地獄の光景を見下ろすダンテの姿

この解釈によれば、「考える人」は『神曲』の主人公であるダンテそのものを表していると考えられます。ダンテは地獄を巡りながら、多くの罪人たちの悲惨な運命を目の当たりにしました。その様子を見ながら思索にふけっている姿が、この彫刻に反映されているという説です。

② 絶望を前に何もできない人間の象徴

もう一つの解釈として、「考える人」は単に考えているのではなく、目の前の悲惨な現実を前にして「何もできずにいる姿」だという説もあります。彼の姿勢は、沈思黙考しているようでありながら、同時に力なく座り込んでいるようにも見えます。

この二つの説のどちらが正しいのかは、ロダン自身が明確な答えを残していないため、見る者の解釈に委ねられています。ただ一つ言えるのは、「考える人」は単なる「思索する人」ではなく、「地獄の門」の頂点に座ることで、何らかの重大な意味を持たされているということです。

ここまで、「考える人」が「地獄の門」とどのような関係を持つのかを見てきました。次の章では、なぜ「考える人」が独立した作品になったのか、その背景や美術史的な変遷について掘り下げていきます。

なぜ『考える人』は独立した作品になったのか?

前回までで、「考える人」がもともと「地獄の門」の一部であり、その頂点に配置されていたことをお話ししました。しかし、今日ではこの像が「地獄の門」とは無関係の独立した彫刻作品として広く知られています。

では、なぜ「考える人」は単体で扱われるようになったのでしょうか?ここでは、その経緯と背景を深掘りしていきます。

拡大された「考える人」――ロダンの決断

1888年、ロダンは「考える人」を単独で発表しました。このとき、元のサイズ(約63cm)から、大幅に拡大された約180cmのバージョンが制作されました。この拡大版こそが、現在世界中に展示されている「考える人」の原型となったものです。

彫刻の世界では、作品を拡大することで新たな意味を持たせることがあります。ロダンは、ただ単に大きくしたのではなく、「考える人」を単独の芸術作品として再定義する意図があったと考えられます。もともと「地獄の門」の一部として制作されたこの像が、より独立した存在感を持つことで、「思索する人間の象徴」としての側面が強調されたのです。

パリ・パンテオンへの設置――人類の知性を象徴する作品へ

1906年、フランス・パリのパンテオン前に巨大な「考える人」が設置されました。このパンテオンは、フランスの偉人たちが眠る場所として知られています。モンテスキューやヴォルテール、ルソーといった思想家や作家たちと共に、「考える人」もまた、知性の象徴としてふさわしい存在として扱われるようになったのです。

この設置によって、「考える人」は「地獄の門」の文脈から完全に切り離され、「知的探求の象徴」としての地位を確立しました。ここから先は、美術館や書籍などで「考える人」だけが取り上げられることが増え、単独の作品として世界に広まっていきました。

『考える人』のポーズにはどんな意味があるの?

「考える人」が独立した作品として有名になるにつれ、そのポーズの意味にもさまざまな解釈が生まれました。彼の姿勢にはどのようなメッセージが込められているのでしょうか?

- 地獄の光景を見下ろし、苦悩している姿:

「考える人」が「地獄の門」の一部であったことを踏まえると、彼は罪人たちの悲惨な運命を目の当たりにしながら思索にふけっていると考えることができます。 - 人間の知的活動の象徴:

パンテオンに設置されたことで、「考える人」は「思索する人間」を象徴する作品へと変わりました。学問や哲学、科学などの探求心を表すアイコンとして扱われるようになったのです。 - ロダン自身を投影した像:

一部では、「考える人」はロダン自身の姿を反映しているのではないかという説もあります。ロダンは芸術の追求に苦悩しながらも、自らの創作に向き合い続けました。その姿勢が、この彫刻の中に込められているのではないかとも言われています。

日本で『考える人』が見られる場所はどこ?

「考える人」は世界中に複製があり、日本国内でもその姿を目にすることができます。もし実際に間近で見てみたいと思ったら、以下の美術館に足を運んでみてください。

- 国立西洋美術館(東京):

「地獄の門」とともに「考える人」の拡大版が展示されています。オリジナルのコンテクスト(文脈)を感じられる貴重な場所です。 - 静岡県立美術館(静岡):

「考える人」の拡大版や「地獄の門」など、ロダン作品が充実した展示内容になっています。 - 京都国立博物館(京都):

屋外展示として「考える人」の拡大版が設置されており、開放的な空間で作品を鑑賞できます。

実物を見ると、その大きさや細かな筋肉の表現、ポーズの迫力に圧倒されるはずです。「考える人」はただのブロンズ像ではなく、見る人によって異なる解釈が生まれる作品なのです。

知ったら誰かに話したくなる『考える人』の雑学

「考える人」のタイトルはロダンがつけたものではなかった!?

実はこの作品、もともと「詩人」という名前で発表されていました。しかし、その後ロダンの助手であり鋳造家であったリュディエによって「考える人」と名付けられました。

「考える人」はサイズのバリエーションが豊富

「考える人」には複数のサイズがあり、最も小さいものは約63cm、一番大きなものは6メートルを超える巨大なバージョンも存在します。

「考える人」は世界に20体以上存在する

「考える人」は世界中に複製されており、あなたの身近な美術館にもあるかもしれません。

これで「考える人」の歴史や意味を詳しく見てきました。この像が「地獄の門」の一部だったこと、そして時代とともに「知的探求の象徴」へと変化していったことが、おわかりいただけたのではないでしょうか?

もし次に「考える人」を見かけたときは、ぜひ今回の話を思い出しながら鑑賞してみてください。見る角度や解釈によって、新たな発見があるかもしれません。

さて、この話を誰かにしてみたくなりませんか?あなたの知識をぜひ周りの人にもシェアしてみてください!