「雷が鳴るとおへそを隠す」の由来と本当の意味

子どもの頃、「雷が鳴ったらへそを隠しなさい」と言われた経験を持つ方も多いのではないでしょうか。今となっては笑い話にできますが、当時はなぜ隠すのか理由も分からず、真剣に怖がってしまったものです。

この昔ながらの迷信は、実際のところ、なぜ生まれたのでしょうか?単に子どもを脅かすための冗談だったのか、それとも何かちゃんとした意味があるのでしょうか。

実は、この言い伝えには歴史的・科学的な理由が隠されていました。

迷信の始まりは江戸時代?

この言い伝えが広まったのは、江戸時代の終わり頃から明治時代のはじめ頃だとされています。

当時の習俗を細かくまとめた『守貞漫稿』(もりさだまんこう)という書物(嘉永2年〈1849年〉頃成立)には、雷が鳴ったときには「臍ヲ覆ヘ隠スべし」と明記されています。つまり、この頃にはすでに一般的に知られていた迷信だったのです。

実際にへそが取れるわけはないのに、なぜ当時の人々はこんな言い伝えを信じたのでしょうか。じつは、江戸時代の人たちは雷を単なる自然現象ではなく、何らかの神秘的な力や神の怒りとして捉えていました。雷が鳴ることは神様が怒っている証拠だと思われ、人々は神様の怒りから身を守ろうと、身体の中心であるへそを隠したのです。

つまり、「へそを隠す」という行動は、「雷から身を守る」ことを目的とした一種の安全策だったと言えるでしょう。

雷神とおへその意外な関係

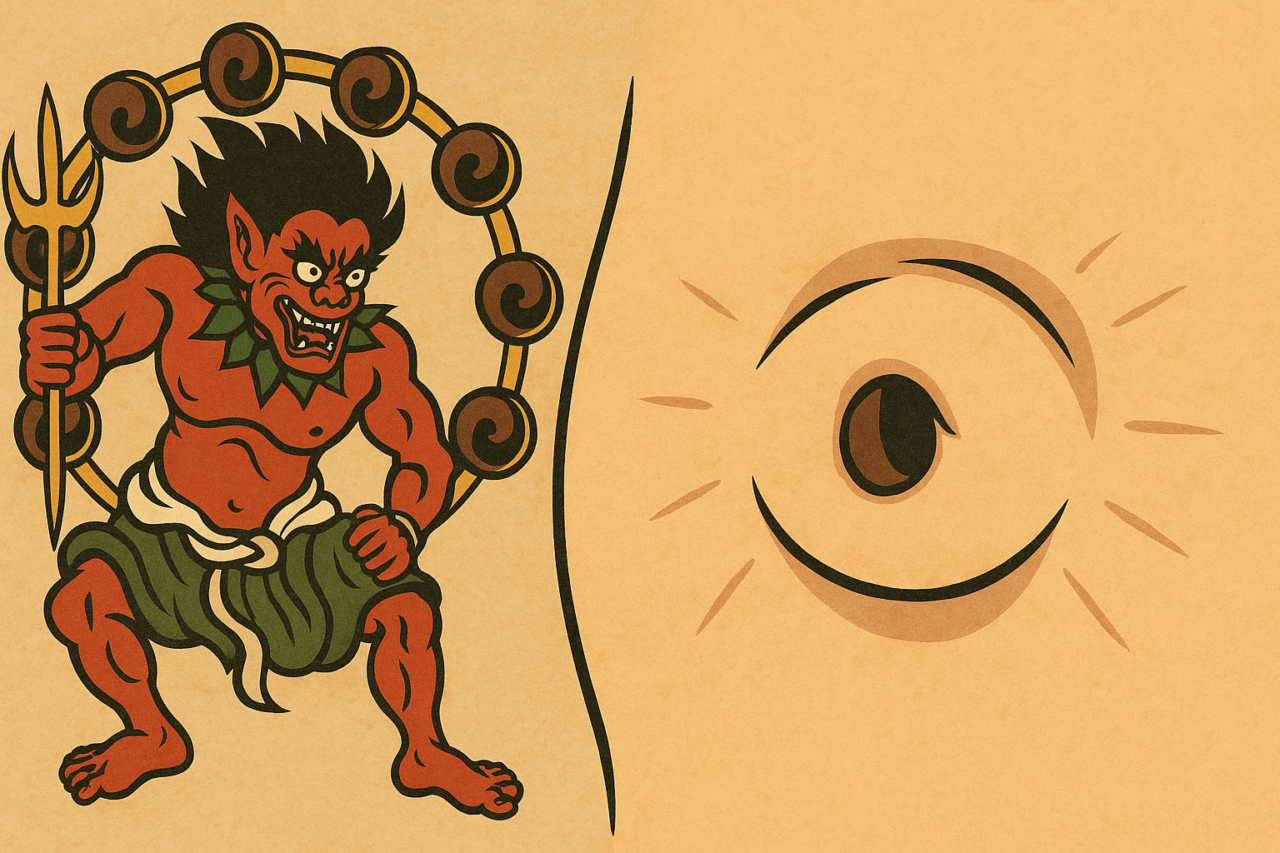

さらに、この迷信を語るうえで無視できないのが、日本の神様である雷神の存在です。

雷神は、古くから日本各地で信仰されてきましたが、その姿はどの絵を見ても、なぜか大きくて目立つおへそが特徴的です。実際、屏風や掛け軸に描かれた雷神の絵を見ると、おへそが堂々と描かれていることに気がつくでしょう。

また、雷神と強く結びついた人物がいます。それは、学問の神様として知られる菅原道真です。道真は政治的陰謀で不遇の死を遂げた後、彼の怒りが雷として表れたという伝説が生まれました。そのため道真は、後に雷神と同一視され、雷が神の怒りや罰を象徴する存在となっていきます。

こうした背景から、「雷はおへそを狙う」という言い伝えが自然に生まれ、人々のあいだで広まっていったのです。昔の人々は、この迷信を通じて、神様の怒りを鎮めるよう子どもたちに教えていたのかもしれませんね。

昔の人が伝えたかった生活の知恵

「雷が鳴るとおへそを隠す」という迷信には、じつは昔の人々の経験と生活の知恵が込められています。

当時の人たちにとって雷は単に怖いものではなく、「雷が鳴ったらこうするべき」という具体的な意味や行動を示す役割がありました。

迷信と軽く受け流してしまいがちな話の裏側にある、本当の意味を一緒に見ていきましょう。

おへそを隠す理由は腹冷え対策だった

雷が鳴ると、たいていの場合、激しい雨や突風がセットになってやってきます。

特に夏場に多い積乱雲(入道雲)からは、「ガストフロント」と呼ばれる冷たい空気が一気に地上に吹き降ろされる現象が起きます。実際、この冷たい下降気流の影響で、わずか数分で気温が10度近く下がることも珍しくありません。

こうした急激な気温の変化は、特に子どもにとってお腹を冷やし、体調を崩す原因になっていました。

そのため、「へそを隠す」=「お腹を守る」という生活の知恵が自然と生まれました。言い伝えは「雷にへそを取られる」と面白おかしく語られていますが、その本当の意味は「お腹を冷やさないよう気をつけなさい」という、いたって真面目なメッセージだったわけです。

この迷信を冗談のように言い伝えたことで、子どもたちは素直に従い、知らないうちに自分の健康を守っていたのですね。

しゃがむ姿勢が身を守った?

また、この迷信にはもう一つ隠された意味があります。それは「しゃがむ」という行動に自然と誘導されるということです。

雷の多くは高い場所や立っている人など、電気が流れやすい対象を選んで落ちてきます。そのため、「しゃがむ」という低い姿勢を取ることで、実際に雷の直撃を受ける可能性が下がるのです。

昔の人は科学的な理屈を理解していたわけではありませんが、経験を通してこの行動が身を守る効果があることに気づいていました。

迷信は「おへそを隠す」というシンプルな言葉で、子どもにも簡単に覚えられるよう工夫されていました。実際には「しゃがむ姿勢」が自然に取れるよう促し、子どもが危険から離れるよう巧みに導いていたのです。

こうした昔の人の知恵は、現代人の私たちにとっても興味深い発見ではないでしょうか。

まとめ

「雷が鳴ったらへそを隠す」という迷信には、江戸時代から続く深い歴史的背景や生活の知恵が隠されていました。単なる昔話ではなく、子どもを守るための実用的な意味が込められていたのです。

次に雷が鳴ったら、ぜひこの話を家族や友人にも教えてあげてください。きっと新しい発見があるはずですよ。