太陽は核融合によって「燃えて」いる

地球の生態系に大きく関わる太陽は、46億年前から熱と光を生み出しながら輝き続けてきました。しかし、太陽はよく「燃えている」と表現されるものの、実際には酸素を使って炎を発生させているわけではありません。

それなのに、表面は6000℃、中心部にもなると1500万℃とも言われるほどの高温の熱を生み出せているのは、「核融合」と呼ばれる反応が内部で起きているからです。

紙や木などの物質が酸素と結びついて燃える化学反応とはまったく異なるため、実は「太陽が燃えている」という状況を地球上の燃える現象と同じように捉えるのは誤りとなります。

太陽が熱と光を生み出す仕組み

太陽には、地球のように酸素を含んだ空気がありません。そもそも、太陽は宇宙のガスやちりが集まってできたもので、存在するのは水素という粒子です。

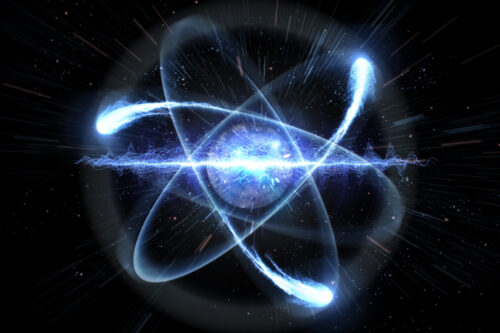

太陽の内部では水素がぎゅっと集まり、原子核が激しくぶつかり合うことで、ヘリウムという物質に変化する現象が起きています。

これが核融合と呼ばれる反応で、核融合反応が起きる時に発生するエネルギーは、まるで水素爆弾が爆発しているようなとてつもないレベルの大きさです。

このような水素を燃料にした核融合反応が太陽の中で起き続けることで、地球に届くほどのすさまじい熱と光を生み出しているのです。

太陽の燃料が尽きるまでの残り期間

水素を燃料としたこの燃え方は、酸素を使って燃える化学反応に比べてかなり長期間維持できると言われています。しかし、太陽にとっての燃料である水素も、いつかは使い切ってなくなる限りあるものです。

現在の科学的計算によると、有名な物理学者であるアインシュタインの計算式によって算出された太陽から水素燃料がなくなるまでの期間は、100億年ほどと言われています。太陽が核融合反応を始めてから46億年が経過していることから考えると、残りの期間は約50億年ほどでしょう。

とは言っても、50億年という期間は、人間の寿命を思えば想像もできないくらい長い時間です。今、地球上で生きている子や孫、もっと先の子孫に至るまで、太陽の寿命が終わるのを観測できる人間は果たしているのでしょうか。

太陽が寿命を迎えたらどうなる?

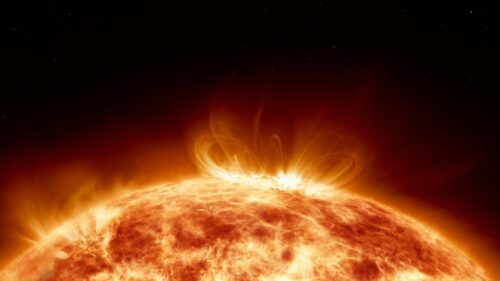

核融合はとても安定した反応のため、太陽がいきなり活動を止めることはありません。水素燃料が尽き始め、太陽が寿命を迎える頃にまず起きるのは、この核融合反応が徐々に弱まることです。

すると、熱を生み出しにくくなった太陽の温度は徐々に下がっていきます。また、核融合をひたすら繰り返し続けてきた結果、この頃には太陽の内部にたくさんのヘリウムが溜まり、太陽は大きく膨張すると予想されています。

膨張した太陽は、今よりもおよそ200倍ほどのサイズの「赤色巨星」という状態に変化し、水星と金星を飲み込んで、地球も生き物が住めない環境にしてしまうのです。

それからは、太陽の表面からガスがはがれて縮んでいき、「惑星状星雲」という姿になった後、太陽の核だけが残って白く輝く「白色矮星」になります。

もはや地球と同じくらいの大きさになった太陽の内部では核融合は起きず、余熱で光るのみ。そのうち完全に冷えて、一生を終えると考えられています。

太陽の燃える仕組みは地球とは違った!

太陽が高熱を生み出せていたのは、酸素と物質が結びついて燃えているからではなく、水素を燃料とした核融合によるものでした。

地球で暮らしていると、太陽から届く熱と光によって暑さに悩まされることもありますが、食べ物を得てお日様の恵みを実感することもあります。

地球にとってなくてはならない存在のことをよく知って、太陽の熱と上手に付き合っていきたいものですね。

こんな記事も読まれています

『ざれごと』と『たわごと』の違いとは?間違えると恥ずかしい言葉の使い分け

『ざれごと』と『たわごと』の違いとは?間違えると恥ずかしい言葉の使い分け

生成AIで『新宿のゴジラ』を歩かせてみたら…『これじゃない』感満載の仕上がりに563万表示の反響「電車で見て笑った」「弱そうw」

生成AIで『新宿のゴジラ』を歩かせてみたら…『これじゃない』感満載の仕上がりに563万表示の反響「電車で見て笑った」「弱そうw」